Independencia de Guatemala: por qué se debe conmemorar en lugar de celebrar, según la historiadora Artemis Torres

En entrevista, la historiadora Artemis Torres Valenzuela invita a una reflexión crítica sobre las narrativas oficiales, los pueblos marginados y el verdadero significado de la soberanía, a 204 años de la independencia de Guatemala.

“Libertad, 15 de septiembre de 1821”, reza el escudo nacional de Guatemala, una frase que cada septiembre cobra vida en las celebraciones patrias.

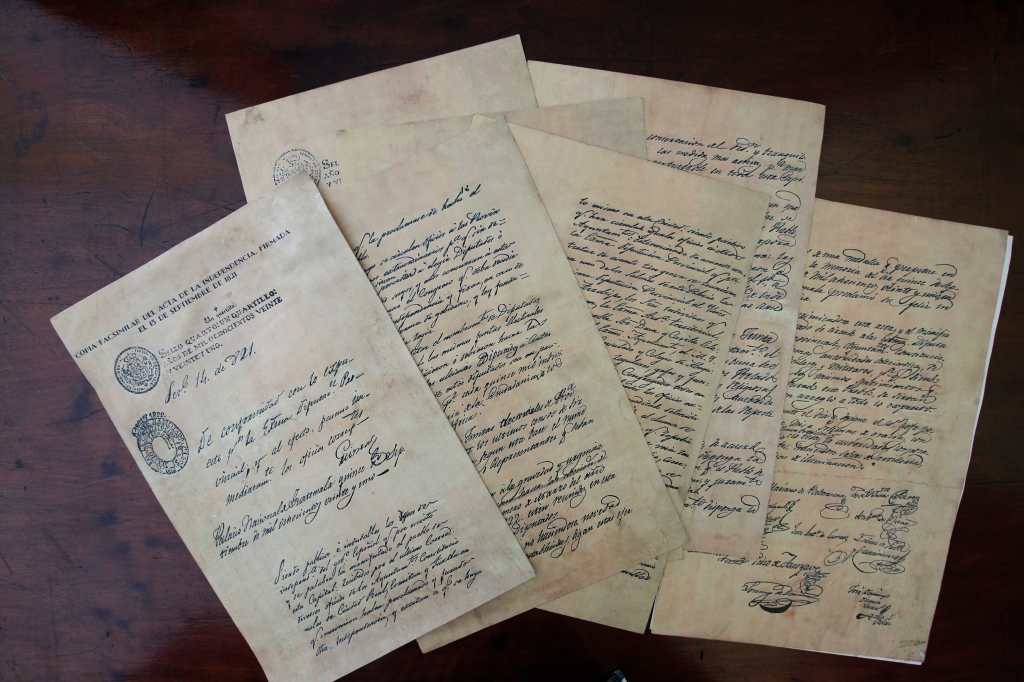

En el imaginario popular guatemalteco, ese día doña Dolores Bedoya gritó “¡Viva la independencia!”, mientras celebraba en medio de cohetillos y música de marimba, luego de que representantes de Guatemala —entre quienes se encontraban el alto clero, autoridades de la Audiencia y del Ayuntamiento, el claustro universitario y algunos miembros de la diputación provincial— firmaron el Acta de Independencia.

Este 2025, el país conmemora 204 años de haber iniciado con las ideas de libertad y de haber suscrito dicha acta. Pero ¿qué ha significado la independencia para los ciudadanos guatemaltecos?

Artemis Torres Valenzuela, historiadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala e investigadora del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala (CECEG), plantea, en esta entrevista, una perspectiva que desafía las narrativas tradicionales y románticas que han dominado la enseñanza y comprensión de este acontecimiento fundacional.

Su análisis se extiende a la invisibilización de sectores históricamente marginados, como los pueblos indígenas, las mujeres y los afrodescendientes, en el relato oficial de la independencia.

¿Cuál es su visión sobre la versión de la historia que se cuenta de la independencia de Guatemala?

Un fenómeno histórico como este debe verse desde múltiples causales y también por sus repercusiones. Eso le otorga la dimensión de la criticidad para su abordaje.

El proceso de la independencia es, justamente, eso, un proceso que debe explicarse con factores internos, externos y con persecuciones que, a 204 años, sigue siendo un hecho histórico estudiado principalmente desde posturas románticas, idealistas, positivistas y otras que han distorsionado lo que realmente sucedió.

Sin embargo, hacen falta muchos estudios al respecto para comprender con mayor detalle lo ocurrido. No puede reducirse a la firma del Acta de Independencia, porque es mucho más que eso.

Desde su punto de vista, ¿Cómo se puede reorientar esta visión a una más crítica y menos positivista?

Debe corregirse a través de una política educativa que promueva la búsqueda de libros y narrativas historiográficas sobre la independencia, basadas en textos de historiadores que han escrito desde una perspectiva más científica y académica, pero, sobre todo, desde enfoques alternativos, comprometidos con una historia crítica.

Si alguien afirma que la historia no es política ni tiene compromiso, está equivocado. La historia tiene un compromiso: transformar a los pueblos.

Entonces, es necesario sustituir los contenidos difundidos, en su mayoría, desde las políticas de Estado a través de sus ministerios de Educación y Cultura, con el fin de renovar los discursos y dejar atrás aquellas versiones que han tergiversado este hecho.

“Si alguien afirma que la historia no es política, está equivocado.”

¿Qué ha significado para el ciudadano guatemalteco la independencia?

En realidad, no hemos tenido ni soberanía ni independencia. Esas dos categorías han permanecido de manera ficticia a lo largo de la historia del país.

Hemos estado bajo grandes influencias y hemos sido un país totalmente dependiente. Seguimos siéndolo, y en eso hay que ser claros: no hemos contado con la libertad plena para decidir nuestro futuro como nación.

No hemos tenido la capacidad de ejercer una soberanía que nos permitiera rechazar las intromisiones de otras naciones. En otras palabras, dentro del orden internacional, no hemos alcanzado esa soberanía ni esa libertad.

La historia crítica plantea esta libertad como un eslogan, una idea de ser libres. Sin embargo, el movimiento que se originó con la firma del documento y las acciones promovidas por el sector criollo respondía a sus propios intereses: tener su propio país, su nación, su patria.

¿Cómo podemos empezar a involucrar a estos grupos marginados en la historia para comenzar a corregirla?

Yo tengo la esperanza de que, al dignificarse los pueblos, podamos empezar a vislumbrar algunas luces de libertad, soberanía, democracia y justicia social, en donde sea posible visualizar que la dignificación de los pueblos marca el inicio de ese camino.

Pero debemos empezar por reconocernos a nosotros mismos: respetarnos, incluirnos, dejar de marginarnos y, podríamos decir, liberarnos de los lastres que hemos cargado, producto también de muchos gobiernos dictatoriales que hemos tenido, como el racismo, el machismo y otras posturas impuestas.

¿La democracia se ha fortalecido o deteriorado 204 años después de la firma del Acta de Independencia?

Hay que entender que nuestra democracia se ha pensado desde parámetros de otros países que han tenido influencia en Guatemala. La democracia debe ser pensada desde nosotros mismos, desde nuestra propia realidad.

El hecho de marginar y minimizar a los pueblos, quitarles su voz y su voto, de no ser escuchados, ha sido uno de los obstáculos más grandes en la construcción de una democracia participativa y representativa que permita a todos los sectores estar en igualdad de condiciones frente a un Estado que históricamente nace con muchas carencias, un Estado inconcluso y fallido.

¿Cómo se pueden visibilizar las voces que quedaron fuera del relato oficial, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres, en la narración de la independencia?

En el relato oficial el papel de las mujeres se reduce a Dolores Bedoya, pero nos la presentan principalmente como la esposa de Pedro Molina, no por su propio coraje o ideas políticas. El papel de la mujer queda relegado al de esposa sin importancia: la que celebra, se encarga de la cohetería, lleva los bombos, pone la música y lleva los tamales. Este papel degrada a la mujer e invisibiliza sus ideas políticas.

Ahora están surgiendo libros muy importantes. La academia comprometida socialmente ha escrito textos para comprender esos procesos y no dejar al margen a estos sectores.

Las celebraciones de la independencia suelen centrarse en desfiles y símbolos patrios. ¿Considera que estas prácticas contribuyen a una comprensión crítica de lo ocurrido en 1821?

De lo que ocurrió, sí. Que afianzan el discurso oficial también. Distorsionan porque estamos reproduciendo una narrativa histórica convencional y debemos de recordarnos siempre de que muchas de las historias patrias fueron escritas por encargo para enaltecer este hecho, distorsionarlo y presentarlo a favor de estas élites. Esto se sigue reproduciendo en los libros de texto.

Sin embargo, como hemos sido un pueblo que ha tenido mucha represión, es comprensible que un desfile como el del 15 de septiembre se convierta en un acontecimiento que rompe la cotidianidad. Es esperado por todos porque es agradable ir al parque, salir a “hacer patria”, tomar atol de elote, comer tostadas y chuchitos, vestir trajes de pueblos originarios —que también sabemos cómo fueron impuestos—.

Entonces rompe tanto la cotidianidad que no deja de ser atractivo para la población. En un país donde estamos siempre preocupados por el trabajo, la comida y la violencia, romper la cotidianidad con una actividad así se vuelve atractivo porque nos distrae.

Todo eso sí distorsiona, pero hay que verlo también desde la perspectiva del rompimiento de lo cotidiano para comprender la realidad que vivimos.

“Las historias patrias fueron escritas para enaltecer este hecho a favor de las élites.”

¿Debería celebrarse la independencia de Guatemala? ¿Qué sería lo ideal para conmemorar un 15 de septiembre?

Estas celebraciones han generado un imaginario colectivo imborrable. Considero que lo que debe hacerse es una conmemoración; y esta, entendida como un ejercicio de reflexión profunda desde todos los espacios públicos y privados que tengamos disponibles.

Por ejemplo, en los llamados lunes patrios en las escuelas, debería promoverse una reflexión crítica sobre lo que este hecho significó en su momento y lo que ha representado a lo largo de los siglos.

Conmemorar es reflexionar profundamente y acercarse al hecho de la forma más objetiva posible, para desmontar mitos, revertir distorsiones y buscar la verdad. Se trata de conocer e identificarnos con lo que realmente representó la firma del Acta de Independencia.

También sería clave publicar más libros, incluso reeditar los ya existentes; incentivar la investigación científica; involucrar a las entidades gubernamentales; y organizar conferencias cada 15 de septiembre en las que se desmitifique este hecho histórico y se exponga su realidad, sin antifaces. Así se establecerían antecedentes valiosos para cimentar una historia crítica, real, objetiva y verdadera sobre lo que realmente ocurrió.

Por eso, apuesto por conmemorar y no por celebrar.

¿No cree que esta propuesta rompería ciertas tradiciones, como el desfile de independencia, tan esperado por los estudiantes guatemaltecos?

Sí, claro que pueden seguir haciéndose, pero con una conciencia clara de lo que estamos festejando: vivimos en un país conformado por muchos pueblos, riquísimo en expresiones culturales. Podríamos celebrar, sí, pero conociendo qué sucedió, porque la celebración es parte de los pueblos.

Siempre debe resaltarse aquella frase: “Los pueblos que conocen su historia son pueblos que miran hacia adelante y avanzan con paso firme. Los pueblos que no la conocen son pueblos rezagados que caminan a ciegas”.

Conocer la historia da luz, abre posibilidades de avanzar con pasos firmes y con claridad sobre lo que se quiere alcanzar. Si conocemos un hecho como el de 1821, podremos ir desenredando poco a poco la madeja y entenderlo en su justa dimensión.

“Los pueblos que conocen su historia son pueblos que miran hacia adelante y avanzan con paso firme. Los pueblos que no la conocen son pueblos rezagados que caminan a ciegas”

Sobre Artemis Torres Valenzuela

- Historiadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala e investigadora del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala (CECEG)

- Desempeñó el cargo de directora de la Escuela de Historia de la Usac durante ocho años.

- Ha trabajado en textos como Apreciaciones históricas y la “Independencia” a través de las obras: Anotaciones de Historia Patria Centroamericana y La influencia de España en la formación de la nacionalidad centroamericana.