TGW

Guatevision

DCA

Prensa Libre

Canal Antigua

La Hora

Sonora

Al Día

Emisoras Unidas

AGN

La niñez durante la época colonial en Guatemala estaba marcada por la indiferencia y desvalorización

La niñez durante la época colonial temprana no era considerada de valor para la sociedad, y los más afectados fueron los niños indígenas y mestizos.

Enlace generado

Resumen Automático

Las difíciles condiciones de estos últimos se agravaban si eran ilegítimos o, aún peor, abandonados o huérfanos, situación que fue cambiando en el siglo XVIII.

Antes de abordar en detalle sobre la niñez de dicho período, es importante conocer cómo era la vida del menor en la época precolombina. Información de las fuentes históricas —mayas y aztecas de los siglos XV y XVI— permiten reconstruir escenas muy vívidas de la familia prehispánica. El nacimiento de un niño, particularmente, el primogénito, constituía la condición esencial de la existencia de la familia, pues la esterilidad era causa de divorcio, indica el texto Cambios en la organización de la familia en Guatemala hasta el siglo XVI, de Danilo Palma (1977).

La celebración de esos nacimientos constituía una demostración de júbilo, porque una nueva familia nuclear había adquirido legitimación.

A los cuatro o cinco días de haber nacido, los bebés eran sometidos a la deformación del cráneo y se les daba nombre propio —paal—. A los tres meses de edad —número ritual de la mujer— y a los cuatro —número ritual del hombre— se celebraba la ceremonia hetz’mek, en la cual los padres de familia más distinguidos de la aldea ponían al bebé en contacto con los utensilios que simbolizaban sus tareas futuras en la comunidad.

Durante la pubertad se realizaba el rito de incorporación a la división del trabajo, que consistía en abluciones (lavatorio ritual del cuerpo o de una parte de él, con el fin de purificarlo), ayunos, quema del pom, cacerías, cosecha o tejidos, entre otros, denominado “la bajada de dios”.

En ese entonces existía la educación formal e informal; la primera, entre las familias poderosas y distinguidas del área urbana. Los hijos de los principales recibían educación literaria y científica de parte de los ah kinoob o sacerdotes.

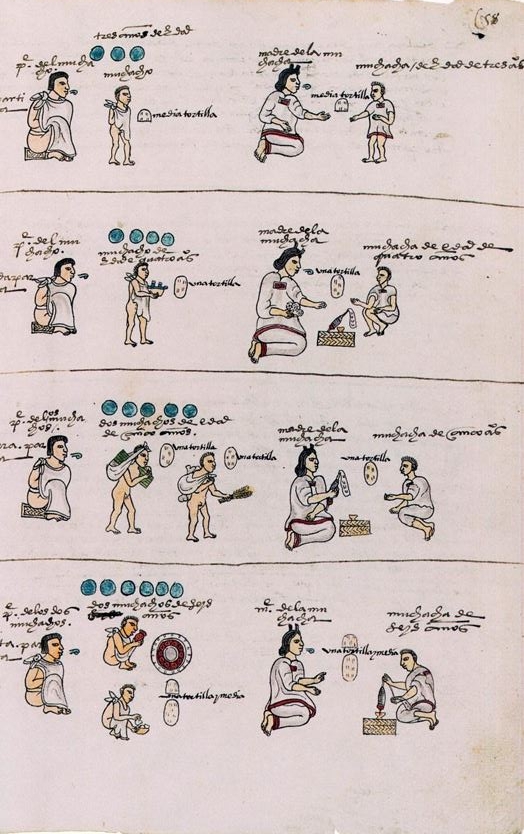

Enseñanza de oficios y tareas a niños de entre 3 y 6 años, según su género, aparece en el “Códice Mendoza”, y, aunque este es de origen mexica, probablemente esa era la manera como se transmitían los conocimientos de padres y madres a hijos e hijas en la cultura maya. (Foto Prensa Libre, tomado del Códice Mendoza).

Los hijos de los artesanos, artistas, comerciantes y agricultores aprendían con su padre estos oficios de su género, y las hijas, los quehaceres del hogar. Los mayas trataban, mediante la educación, de enseñar a sus hijos a controlar sus acciones, su excitación mental y a obedecer a sus padres y superiores.

Cuando los jóvenes alcanzaban la edad ideal, se casaban. Era costumbre, a finales del siglo XVIII, en casi todas las parroquias, casar a los niños a los 12 y 14 años, unión que dependía de los principales y calpules, y los menores debían acatar la decisión. Según el arzobispo Pedro Cortés y Larraz, era costumbre para los indígenas tener muchos hijos, pues “a la edad de 5 años los cargan como bestias y desnudos, y cargados los llevan por los caminos, aunque sea de 50 leguas o más”.

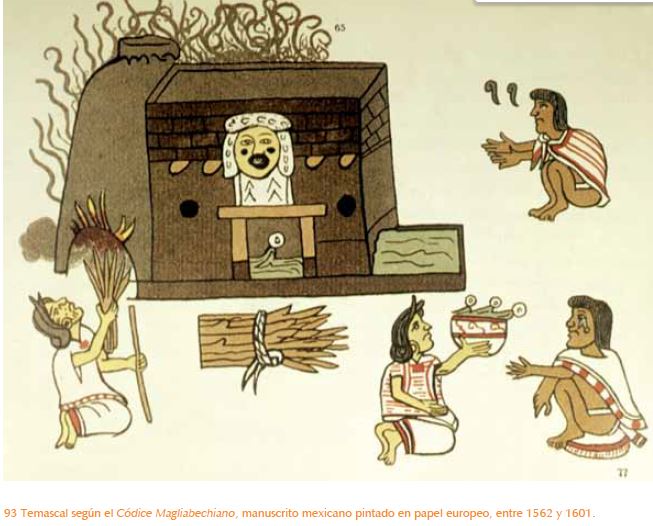

Cronistas españoles dejaron constancia de la crianza de los habitantes originales, desde su nacimiento. La costumbre en Mesoamérica era que una mujer daba a luz en un temascal o sauna, asistida por una partera. Además de sanar, se creía que purificaba la leche materna. Cuando nacía la criatura, si era hombre, le ponían arco y flechas en la mano, y si era mujer, un huso y algodón, según consignó fray Bartolomé de las Casas, explica la obra Calamidades públicas en el Reino de Guatemala, de Horacio Cabezas Carcache (2021). Pasados 12 días del nacimiento, llevaban al bebé adonde el sacerdote, que le ponía el nombre de sus abuelos o abuelas, y le ofrecían cacao o gallinas. La partera tomaba a la mujer que acababa de dar a luz y la llevaba al río, donde la ofrecía al agua, cacao y copal, para que no le hiciera daño.

Durante tres o cuatro días después del alumbramiento, la mujer bebía súchil, cordoncillo y chile. Al cabo de ese tiempo volvía a sus habituales tareas.

“Las cunas de los niños eran canastillos de carrizo, muy limpios, ajustados y atados con toda igualdad, colgados sobre los tapescos —especie de cama—, para que las madres pudieran amamantarlos, sentadas en la cama”, según el libro Datos para la historia de la iglesia de Guatemala, de Agustín Estrada Monroy (1972).

La costumbre en Mesoamérica era que la mujer daba a luz en un temascal o sauna, asistida por una partera. Representación de temascal que aparece en el “Códice Magliabechiano” (1562-1566). (Foto Prensa Libre, tomado de Cosmovisión Mesoamericana).

Domingo Juarros, en su Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala (1809), expone que los indígenas, en el Reino de Guatemala, formaban una de “las naciones más cultas del universo, pues tenían seminarios… para los niños y otros, para las niñas”, que recibían la mejor educación. Los padres, también, ponían todo el esmero en la educación de sus hijos. “Las madres les dan de mamar hasta que cumplen 3 años, sin que jamás se vea que los den a criar a otra persona; llévanlos colgados a las espaldas y así lavan y muelen, sirviéndoles el movimiento de la madre de blando arrullo”, dice.

Destaca que no tenían cuna o, cuando más, una hamaquilla. Luego de que comenzaban a caminar, les colocaban cargas de acuerdo con su fuerza, y a los 5 o 6 años los llevaban al campo. Los padres enseñaban a los varones a cazar, pescar, usar el arco y flecha, labranzas y danzas. Las madres instruían a las hijas a moler, desde pequeñas, con piedrecillas, y otras tareas del hogar como desmotar e hilar algodón y tejer.

Según el libro Cosmovisión mesoamericana (2011), los españoles se admiraban de la manera como las mujeres indígenas daban a luz: suspendidas con lazos de la rama o el tronco de un árbol, o en cuclillas, costumbre que se mantiene entre indígenas, pues, al parecer, al estar de pie la gravedad facilita el proceso. Después de bañarse en el temascal, la primera solicitud de los padres era preguntar a un adivino el día que correspondía al nacimiento del bebé, con base en lo cual se pronosticaba su futuro. El cambio de mal augurio que les correspondía se hacía en día Ahmac.

Diego de Landa, en su Relación de las cosas de Yucatán (1566), refiere que los pequeños se mantenían desnudos, y hasta los 4 o 5 años los vestían para dormir y usaban taparrabo, si eran niños. A las niñas las vestían de la cintura para abajo. Agrega también que la lactancia era prolongada, de 3 o 4 años, “de donde venía haber entre ellos tanta gente de buenas fuerzas”. “Eran bonitos y traviesos”, y jugaban con arcos y flechas, unos y otros, hasta que eran mancebos —mayores de 7 años—.

Fray Francisco Ximénez, en el siglo XVIII, escribió que, luego del nacimiento del primer hijo, “sacrificaban una gallina”, y daban gracias a los dioses por la criatura. Hacían fiestas y convites con cada nuevo miembro y cuando se destetaba, gateaba, comenzaba a hablar o le cortaban por primera vez su cabello.

Los matrimonios entre indígenas podían terminar de una forma relativamente fácil, y cuando esto sucedía, los hijos permanecían con el padre de su sexo, se expone en Breve Historia de Guatemala, de Ralph Lee Woodward Jr. (2019).

Niños mestizos

A la llegada de los españoles, Pedro de Alvarado hizo esclavos a los prisioneros de guerra, incluyendo mujeres y niños. Los conquistadores no creían capaces ni permitían a los pueblos avasallados criar a sus propios hijos. Estaban en contra de que no consideraran a los niños de acuerdo con los conceptos de infancia occidentales, según los cuales, estos eran seres irracionales, con escasas capacidades mentales, a los que les faltaba evolucionar para convertirse en adultos y que tenían que estar separados y subordinados a los adultos, según el texto Infancias latinoamericanas: Civilización racista y limpieza social. Ensayo sobre violencias coloniales y postcoloniales, de Manfred Liebel (2017). Los españoles degradaban a la condición de trabajadores explotados no solo a adultos indígenas, sino a niñas y niños, y los consideraban objetos.

En La patria del criollo, de Severo Martínez Peláez (1970), se indica que Tomas Gage afirmaba que, debido a epidemias, era costumbre casar a los indígenas todavía niños, en el Reino de Guatemala, con el fin de que se reprodujeran pronto y no disminuyera el número de tributarios.

La división de la infancia en la época colonial quedó así: de 0 a 3 años, infante; de 3 a 7 años, párvulo, niño o mancebo, y a partir de los 7 años, mozo o muchacho. En la imagen, obra de Andrés Islas, De español y mestiza, castizo (1774). (Foto Prensa Libre, tomada de arca.uniandes.edu.co).

Cuando comenzó el mestizaje entre españoles e indígenas, los hijos que no eran reconocidos por el padre eran mantenidos por la madre y les buscaban trabajo en la nueva sociedad, pero si esta enfermaba o moría, quedaban sin protección de la familia paterna o materna y terminaban viviendo en las calles o eran recogidos por algún convento.

La alta cantidad de niños nacidos fuera de matrimonio llevó a la Iglesia y a la Corona a instituir casas de cuna, para atender a los huérfanos, llamados “hijos de la iglesia”. La primera se estableció en 1531, en la Nueva España.

De Landa destaca que, para evangelizar a los indígenas, se recogía a los hijos de principales, ubicándolos cerca de monasterios, para aprender la doctrina, a donde padres y parientes les llevaban de comer.

El cronista Antonio de Herrera y Tordesillas (1601) escribe que los encomenderos eran obligados a hacer bautizar a los niños indígenas a los ocho días después de nacidos, y los hijos de caciques menores de 13 años debían ser entregados a los frailes de San Francisco, para que les enseñaran la fe cristiana durante cuatro años, y después se los devolvían a sus padres.

Durante la Colonia se transformó la concepción de la infancia, pues anteriormente, en Europa, abarcaba de 0 a 13 años. La nueva división quedó así: de 0 a 3 años, infante; de 3 a 7 años, párvulo, niño o mancebo, y a partir de los 7, mozo o muchacho, hasta que contraían matrimonio. A las niñas se les denominaba doncellas hasta que se casaban, cuando terminaba la infancia, se lee en el artículo Niños huérfanos y expósitos. Un reflejo de la sociedad novohispana del siglo XVIII, de Alejandro Díaz-Barriga (2007). “Los niños maduraban muy rápido, para poder casarse a edad temprana”, añade el historiador y doctor en Sociología Aníbal Chajón.

Las mujeres españolas contrataban nodrizas o amas de leche indígenas para sus hijos, que era la norma en Italia y España en el siglo XVI, se explica en el artículo La mujer en la sociedad de Santiago de Guatemala de 1585 a 1605, de Rosa Helena Chinchilla Mazariegos (2023). Por consiguiente, no se esperaba que una mujer fuera maestra de sus hijos. “Esta fue una práctica horrible, pues se obligaba a las mujeres indígenas, a principios del siglo XIX, que vivían en Jocotenango a ser nodrizas o chichiguas de las casas de españoles de élite, mientras que los hijos de aquellas morían de hambre”, refiere Chajón.

En las cabeceras, donde vivían los frailes, la enseñanza de la doctrina era diaria para niños y niñas, cuenta Jesús María García en la Historia General de Guatemala. En los poblados donde no había religiosos, la catequesis era menos intensa, pero los fiscales indígenas solían reunir a diario en las iglesias a los menores, para enseñarles oraciones y catecismo, sin explicación alguna.

En las casas multirraciales nacían muchos más niños de los que sus patronos españoles podían alojar y emplear. Algunos de los mestizos fueron reconocidos por sus padres españoles. Sin embargo, no ocurrió así con la mayoría. A finales de la década de 1540, el obispo Francisco Marroquín expresaba preocupación por el sustento y la enseñanza de las doncellas mestizas de la ciudad y sugería que a los muchachos mestizos se les enseñara algún oficio, para evitar su “muy gran corrupción”. A principios de la década de 1550, la Corona propuso que los mestizos huérfanos —varones— de la ciudad fueran enviados a España, donde se les pondría a trabajar en diversos oficios, decisión que no se cumplió, según Christopher H. Lutz, en la Historia General.

Marroquín quiso establecer un monasterio en Santiago, para beneficio de niños mestizos, y así “lograr su formación cristiana”, para que pudieran casarse cristianamente. En 1553 se emitió una cédula real que se refería a los mestizos huérfanos y pidió información sobre su estado y lo que convendría hacer con ellos.

De acuerdo con cifras de niños bautizados en la parroquia de El Sagrario entre 1630 y 1699, solo 28% eran legítimos, y 72%, ilegítimos. Sin embargo, durante las dos últimas décadas del siglo XVII hubo un incremento significativo en bautismos de hijos legítimos.

En 1634, Felipe IV determinó que en todos los pueblos de indígenas debía haber un maestro que enseñara español todos los días a niños de 5 a 8 años, en una galera de la plaza del pueblo, la cual servía como escuela, y podía obligar a los padres a que sus niños asistieran.

Para la instrucción de los niños se abrieron algunas escuelas desde el siglo XVI, y en el XVIII todos los pueblos tenían una, pero el número de estudiantes fue siempre muy reducido, y el nivel de enseñanza no pasaba de algunos rudimentos de aritmética, lectura y escritura, explica André Saint Lu, en la Historia General.

En la parroquia El Sagrario, en Santiago, entre 1630 y 1699, del total de niños bautizados solo 28% eran legítimos y el 72%, ilegítimos. En la foto, obra de Andrés Islas, De español y negra, nace mulata (1774). (Foto Prensa Libre, tomada de arca.uniandes.edu.co)

La primera escuela para indígenas fue fundada por los frailes mercedarios en Almolonga, alrededor de 1535, pues en una probanza de 1542 se indica que funcionaba desde hacía siete años. Los niños ingresaban a los 8 años, para aprender a leer y a escribir. Los más hábiles y de buenas voces aprendían canto y a tocar instrumentos musicales. Durante todo el día participaban en los oficios religiosos y en la vida conventual. Los hijos de los principales estaban internos en las escuelas anexas a los conventos. Tenían clases durante la mañana y la tarde, y se iniciaban en la oración reflexiva y en la disciplina penitencial. Los hijos del pueblo común asistían en las mañanas a aprender el catecismo y a rezar, y después volvían a sus hogares para aprender los oficios de sus padres, consigna José Mata Gavidia, en la Historia General.

Las hijas de principales, así como las españolas, eran recogidas en beaterios, donde, a veces, en caso de grandes virtudes, se aceptaba a las hijas de la gente común. El beaterio era una casa de recogimiento en la cual las jóvenes recibían enseñanza religiosa y de oficios femeninos.

Muchos jóvenes indígenas se convirtieron en aprendices de oficios, y entre el padre y el maestro se hacía un contrato en el cual se detallaban los derechos y obligaciones de cada uno. Los niños, de 8 a 10 años, se comprometían a aprender bien, no podían ausentarse de la casa del maestro y debían participar en las tareas domésticas. A cambio, este les daba casa y comida, cuidaba de su salud espiritual y corporal, les proporcionaba ropa nueva cada año y les debía enseñar todo sobre su oficio. Las obligaciones duraban entre seis y ocho años.

Legitimidad

Pilar Gonzalbo Aizburu, en su investigación La familia y las familias en el México colonial (1992), refiere que, aunque no sorprendían los hijos ilegítimos en la época de la Colonia, la legitimidad proporcionaba importantes ventajas para hacer carrera en la Corte o en la Iglesia; sin embargo, un nacimiento irregular no era obstáculo para alcanzar este objetivo, si los padres eran ricos, nobles o influyentes.

La legitimación se lograba por varios medios, como el matrimonio de los padres o mediante intercesión de virreyes, audiencias y gobernadores que otorgaban este privilegio, solicitado por la élite, aunque tenían un costo. Por ejemplo, en 1801, la legitimación de hijos de clérigos o casados valía cuatro mil 100 pesos.

En el siglo XVII, las tasas de ilegitimidad de los niños eran de entre el 40 y 50% en las colonias americanas.

La ilegitimidad marcó la vida de los niños que nacieron bajo ese estigma. Ellos iniciaban su vida yendo de una casa a otra, bajo el cuidado de personas ajenas, o eran enviados a trabajar en casas de familias, que los acogían como servidores. Estos niños se enfrentaban a situación de subordinación, esclavitud o muerte prematura, según el artículo El legado de la colonización para la infancia de América Latina, de Lina Carvajalino (2018). De los hijos ilegítimos, un 40% era reconocido por la madre, y 3%, por el padre.

En un testamento de Santiago de Guatemala, de 1687, se lee que Pedro de Paz y Quiñones se casó con Ana María Girón y que no tenían sucesión pero habían criado a un niño de 3 años, llamado Joseph Angel, quien había “sido expuesto a sus puertas”, y sería el heredero de la pareja.

Era frecuente que las familias españolas adoptaran o criaran niños huérfanos, indígenas o de casta. En imagen, obra de Miguel Cabrera, De español y mulata, nace morisca (1763). (Foto Prensa Libre, tomada de arca.uniandes.edu.co)

En cuanto a la herencia, con frecuencia convivían hijos de matrimonios sucesivos, vástagos legítimos o ilegítimos, hijos adoptivos y parientes colaterales, que reclamaban su parte, lo cual creaba discordias.

Era frecuente que las familias españolas adoptaran o criaran niños huérfanos, indígenas o de casta, tanto por razones cristianas como por motivos económicos. Durante los primeros años, el niño dependía de la familia adoptiva y era de poca utilidad. Sin embargo, cuando alcanzaba los 8 o 10 años, participaba en diversas tareas.

La autoridad le correspondía al padre, quien también ostentaba la patria potestad sobre los hijos menores de edad. Solo mediante trámites legales se podía privar a un hijo legítimo de lo que le correspondía por ley. Los jóvenes tenían poca capacidad de decisión. El caso más dramático era cuando el padre decidía quién de los hijos se iba a convertir en sacerdote o monja de la familia, aunque no tuvieran vocación, informa Chajón.

Los matrimonios de la élite estaban concertados entre las familias, para conveniencia social y económica. Por esa razón había mujeres que no querían a sus hijos, pues no estaban de acuerdo con el marido que eligieron sus padres o porque recibían maltrato de este. Era escaso el afecto de padres hacia hijos, lo cual generó comportamientos poco constructivos, a raíz de criar hijos que no eran amados. Eran las nodrizas quienes les demostraban cariño, añade el historiador.

Las doncellas huérfanas poseedoras de encomiendas eran solicitadas por pretendientes maduros, quienes las desposaban a una edad temprana, con el consentimiento de sus tutores.

La edad en que contraían nupcias variaba, según cuestiones de índole económica o social. Generalmente, se casaban a partir de los 13 años, debido a la alta mortandad causada por las epidemias. Según Chajón, cuando se hicieron intervenciones en 1918 y en 1942 en las criptas de Santa Rosa, en la capital, se encontraron restos de mujeres con sus bebés. En ese entonces, las mujeres de élite les pagaban a las monjas para ser atendidas durante el parto, pero, por los riesgos inherentes al alumbramiento, si la mujer moría durante el parto, tenía derecho a ser enterrada en ese lugar, con su recién nacido.

Niños huérfanos

El Estado asumió en 1781, durante el reinado de Carlos III, la patria potestad de los niños huérfanos y ordenó que en los hospicios les enseñaran artes y oficios. No se permitía la enseñanza de la gramática. Además, los huérfanos mayores de 17 años debían ser enviados a servir a la armada, aunque también se aceptaba a menores de esa edad, se expone en el Internamiento de menores durante la época del virreinato, de Rosa Coronado (2017).

El rey Carlos IV dictó la ley del 23 de enero de 1794, en la cual da a los expósitos —huérfanos abandonados— carácter de ciudadanos y, con ello, la obligación de pagar tributo. Delega la responsabilidad de su cuidado a la Iglesia, hermandades y cofradías, y promueve la adopción de niños menores de 6 años, pues internarlos resultaba costoso. Luego eran enviados al hospicio, para que aprendieran algún oficio.

En 1781, el Estado asumió la patria potestad de los huérfanos y ordenó que les enseñaran artes y oficios. En la imagen, obra de Miguel Cabrera, De indio y barcina, zambaiga (1763). (Foto Prensa Libre, tomada de arca.uniandes.edu.co)

Díaz-Barriga explica que el abandono del recién nacido era preferible al aborto y al infanticidio.

La valorización de la niñez se vio afectada, pues los indígenas estimaban a los menores, desde antes de su nacimiento, y constituían parte de la sociedad. Sin embargo, con la llegada de los españoles se destruyó este modelo familiar prehispánico y los niños fueron desvalorizados, con lo que se comenzaron a producir actos de abandono e infanticidio. Se les consideraba un mal para la familia, sobre todo si habían sido concebidos fuera del matrimonio.

El abandono de niños era frecuente, como ocurría en Europa, donde niños y niñas eran “tirados a la calle”, y si tenían suerte, eran adoptados por personas de alto rango social o eran dejados en algunas iglesias para que los criaran.

Cambios sociales

Fue en el siglo XVIII cuando se produjeron cambios importantes sobre el cuidado y atención a la niñez abandonada. La infancia comenzó a ser apreciada en la conciencia colectiva, gracias a los pensamientos de la Ilustración, cuando se dio una disminución paulatina en la tasa de nacimientos.

Fue en ese período que empezaron a aparecer utensilios y muebles especializados para niños, así como vestuario para ellos, no de “pequeños adultos”. Surgió preocupación, consecuentemente, por la salud y educación de los niños. La Corona impulsó la educación, la atención a la infancia, y mandó fundar casas de Niños Expósitos en el continente. En 1794 se estableció la legitimidad civil de los expósitos, al darles derechos de dote matrimonial e ingreso a ciertos colegios.

Hasta esa época no se veía al menor como un sujeto social, como una persona que fuera capaz, con los cuidados, guía y educación, proporcionados por los adultos, de convertirse en un ciudadano ejemplar.

Frieda Morales, en su artículo Influencia de la situación social de la infancia guatemalteca para el desarrollo de la literatura infantil y juvenil nacional (2017), señala que luego del traslado de la capital al Valle de la Ermita, en 1776, el papel del niño solo fue abordado por el resultado de la instrucción pública recibida. Solo algunos niños privilegiados y de escasos recursos asistían a las dos escuelas públicas que se fundaron en la nueva ciudad o las que funcionaban anexas a los conventos, que, generalmente, eran para niñas.

Las normas para el funcionamiento de estas casas, en 1774, contienen datos interesantes sobre su crianza. Para las niñas era importante la enseñanza de labores como bordado, costura y tejido. Para que estuvieran en quietud y silencio, la maestra debería tener “a la mano una caña y unas correas para castigar a las que se descompusiere, según lo merezca”. Era común darles azotes, usar orejas de burro, pegar con la regla, alambre, pergamino o cuero.

Cuando se estableció la República de Guatemala, durante el gobierno de Rafael Carrera, el 21 de marzo de 1847, las constituciones de las Provincias Unidas de Centro América no se refieren a la infancia como un segmento importante de la sociedad que hay que formar para que se convierta en ciudadana, sino se preocupaban en crear un aparato educativo para mantener a los niños alejados de los vicios y malas costumbres.

Para atender a niños desvalidos, huérfanos o pobres, en la década de 1830 se crearon centros de caridad pública que funcionaron como albergues. En 1854 se fundaron las casas de huérfanos, entre las cuales destaca el Hospicio de Guatemala, fundado por la iniciativa privada y conocido como Hogar Rafael Ayau, en 1857.

Muy pocos niños sobresalieron de su situación como expósitos, en una sociedad en la que la importancia “del honor” y “la pureza de sangre” eran incuestionables.

La escuela adquirió otras funciones, como inculcar en el niño los valores y virtudes de la burguesía, especialmente, y ser un espacio que lo preparara para la sociedad letrada y competitiva, así como de disciplina y vigilancia. A los menores de clases obreras les fue reservada la instrucción mediante las herramientas necesarias para formar a parte de la clase trabajadora.

Niños esclavos

La población esclava afrodescendiente que se vendía en el siglo XVIII era muy joven; la mayoría tenía entre 15 y 25 años. Se pagaba más por las mujeres en la mejor edad reproductiva, de 18 a 28 años. Estas eran económicamente mucho más rentables, ya que desempeñaban un trabajo similar al de los hombres y engendraban hijos que podían venderse. Además, era posible utilizarlas como nodrizas. Por esa razón, años después, algunas novicias y curas, en agradecimiento, manumitieron —dieron libertad— a su esclava, refiere el historiador Horacio Cabezas Carcache.

La población esclava afrodescendiente que se vendía en el siglo XVIII era muy joven, de entre 15 y 25 años. En la imagen, obra de Miguel Cabrera, De negro e india, china cambuja (1763). (Foto Prensa Libre, tomada de arca.uniandes.edu.co)

A una esclava embarazada se le permitía pedir carta de libertad para su hijo, por la cual pagaba 25 pesos, que era el precio de los niños que después se vendían a 150; es decir, a precio de adultos, ya que sus dueños tenían interés en promover la producción y crianza de niños afrodescendientes “de pura sangre”, cuya venta suponía mayores ingresos, destaca Beatriz Palomo de Lewin, en la Historia General.

La educación de los niños afrodescendientes y mulatos ha de haber sido buena, pues algunos se convirtieron en pintores, escultores, arquitectos, músicos, plateros o tejedores, lo que les permitió a algunos ahorrar para comprar su manumisión. Uno de los ejemplos más conocidos fue el del arquitecto José de Porres y de su hijo, Diego, este último, maestro mayor de Santiago en el siglo XVIII.

En los testamentos aparecen menores de edad como dueños de esclavos, añade Cabezas. En las donaciones y ventas de esclavos no existía compasión por las criaturas que eran arrancadas de sus padres sin mayor consideración. Los hijos de esclavas heredaban la condición de su madre, engendrados como resultado de no haber podido oponerse a los deseos de sus amos españoles.

Resulta curioso no encontrar en las crónicas de la época colonial consultadas la palabra bebé, sino niño, que podía ser pequeño o grande, o muchacho.

En la actualidad

A 500 años de la llegada de los españoles, los niños siguen siendo seres vulnerables, por diversos problemas actuales que les afectan y quebrantan sus derechos, ponen en riesgo su integridad, así como su desarrollo físico, mental y emocional. Según el informe Situación de la Niñez y Adolescencia en Guatemala 2022-2024. Niñas teniendo niños, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (2025), la población de niños y adolescentes, según su edad, se define así: de 0 a 6 años, primera infancia; de 7 a 12 años, niñez, y de 13 a 17 años, adolescencia.

De ellos, el 52% es de origen ladino; el 46%, indígena; 1.9%, xinca; y 0.2%, afrodescendiente. Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023, el 44% de la población de 0 a 17 años vive en condición de pobreza no extrema, y el 20.7%, en pobreza extrema; es decir que no logra cubrir el mínimo de su consumo calórico.

En cuanto a la desnutrición, Guatemala es el país que presenta la tasa de desnutrición infantil más alta de Latinoamérica y la sexta a escala mundial. La tasa de desnutrición aguda infantil en el 2024 fue de 155.2, con 28 mil 515 casos, 31.7% de los cuales han sido graves. La desnutrición está asociada con pobreza, desigualdad de oportunidades, escaso acceso a alimentos adecuados, falta de servicios básicos, de educación y atención de salud adecuada.

En el 2024, en Guatemala se registraron 353 mil 667 nacimientos, según el Registro Nacional de las Personas. El 40% de las madres eran solteras. En el 2022, dos mil 325 bebés nacieron muertos; dos mil 330 en el 2023 y dos mil 212 en el 2024. La mayoría de estas muertes neonatales y fetales son prevenibles.

En el 2023 se reportaron mil 944 nacimientos en niñas menores de 15 años, y 24 mil 286 en adolescentes de entre 15 y 17 años; 90% son madres solteras. Estos nacimientos son catalogados como delitos de violencia sexual, con agravación de la pena. El 43% de las mujeres en Guatemala tienen, al menos, un hijo antes de cumplir 20 años.

La violencia contra la niñez y la adolescencia no da tregua, pese a las leyes que protegen a este grupo etario en el país. En el 2023, entre las 24 mil 473 denuncias registradas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), se encontraban 43 mil 144 niños y adolescentes. En el 2022, de los 51 mil 248 menores con derechos vulnerados, 21 mil 560 fue por maltrato. Además, persiste el abandono de niños. Según el Ministerio Público, entre el 2017 y el 2024 se registraron unos 10 mil casos anuales de delitos de violencia sexual, en promedio; el 90% afecta a mujeres.

En un comunicado del Ministerio de Trabajo, de junio del 2025, se lee que, según el Encovi 2023, Guatemala redujo en 20% el trabajo infantil y en 38%, el trabajo infantil peligroso.

Según cálculos de la Dirección de Estadística de esa cartera, casi 350 mil niños de 10 a 14 años siguen trabajando, lo cual, en muchos casos, limita su derecho a la educación, salud y desarrollo, situación que afecta, principalmente, a menores indígenas de áreas rurales, donde cumplen jornadas laborales extremas en la agricultura, de hasta 30 horas semanales.

En relación con la explotación infantil, en el 2023 se rescató a 87 niños y adolescentes por este delito, principalmente en Guatemala, Baja Verapaz y Escuintla, según la PGN, por mendicidad forzada y trata-explotación laboral.