Leyendas de Guatemala para niños: un recorrido por la tradición oral que aún resuena en las calles del país

En voz de los abuelos, las leyendas de Guatemala siguen vivas en la memoria colectiva, con personajes que aún provocan escalofríos, como el Sombrerón, la Llorona y la Sigüil K’o.

La narrativa guatemalteca ha marcado a generaciones con relatos que, con la intención de asustar, los abuelos contaban para mantener viva la tradición oral. “Cuenta la leyenda que en las calles de Guatemala…”, era la frase con la que solían iniciar historias como la Llorona, el Sombrerón o el Cadejo, relatos que hoy forman parte del legado cultural del país y son conocidas como Leyendas de Guatemala.

Los relatos paranormales se han transmitido de abuelos a nietos y han pasado por generaciones que, aunque los modifican, los han preservado como parte de la cultura y las tradiciones de Guatemala. Muchas de estas leyendas también se comparten en países como México o en otras naciones de Centroamérica, aunque con algunas variantes.

Una de las más populares es la Llorona, una mujer que, por las noches, recorre calles oscuras o espacios tenebrosos para atraer a las personas y llevárselas hasta barrancos o ríos, donde termina por ahogarlas. Estas historias resuenan aún en el imaginario colectivo del país, y varias de ellas forman parte de la recopilación de relatos hecha por el antropólogo Celso Lara, en su obra Leyendas y casos de la tradición oral de la Ciudad de Guatemala.

¿Qué es una leyenda?

Una leyenda es una narrativa que combina hechos históricos con elementos fantásticos o de la imaginación popular, y que se transmite con el objetivo de dejar una enseñanza, generalmente a través del miedo. Las leyendas intentan dar respuesta a hechos incomprensibles y forman parte de la tradición oral de Guatemala.

Leyenda de El Sombrerón

El Sombrerón es un diminuto personaje vestido de negro, con un brillante cinturón y un enorme sombrero de ala ancha que casi lo oculta por completo. No mide más que un dedo de la mano y calza botas de tacón que repiquetean al andar. Suele hacer nudos en la cola de los caballos y persigue a mujeres de ojos grandes y cabello largo.

Una de sus historias más conocidas ocurrió en la recién fundada Nueva Guatemala de la Asunción. A las ocho de la noche, cuando el reloj marcaba la hora de las Ánimas, se escuchó el pausado caminar de un patacho de mulas en la calle de la Corona. Detrás apareció la diminuta figura de un hombre vestido de negro, con cinturón brillante, botines de charol con espuelas plateadas, guitarra al hombro y un gran sombrero de ala ancha. A su paso, los perros dejaban de ladrar para gemir.

El Sombrerón se dirigió hacia el barrio de la Candelaria, cruzó la oscura calle de la Amargura y se detuvo frente a un viejo palomar. Allí cantó toda la noche, alternando su voz con zapateados sobre la acera. Aquellas serenatas eran para Nina Candiales, una joven de ojos verde gris y cabello color miel, hija de la tamalera del barrio, doña Rosario Candiales. A Nina la conmovía su canto: imaginaba que quien le dedicaba esas melodías era un apuesto galán.

Las serenatas se repitieron varias noches, hasta que, cautivada, Nina permitió que entrara a su casa. Una vecina, que observaba desde su ventana, lo vio colarse una noche y advirtió a doña Rosario. La joven ya lucía desmejorada, por lo que su madre decidió internarla en el convento de Santa Catarina.

Cuando El Sombrerón descubrió que Nina ya no estaba, corrió angustiado a buscarla. Desde entonces, en el convento aparecía cada noche un patacho de mulas atado a la alcantarilla del agua. Aun entre las gruesas paredes, Nina escuchaba el taconeo y el canto que la llamaban. Poco a poco, la joven se fue apagando hasta que, en la noche de Santa Cecilia, en noviembre, murió.

La velaron en su casa, rodeada de familiares y amigos. A las ocho de la noche se escuchó el triste canto de El Sombrerón afuera: un lamento que estremecía el alma. Bajo su gran sombrero rodaban gruesas lágrimas. Nadie supo en qué momento dejó de llorar.

Al día siguiente, un rosario de lágrimas apareció a lo largo de las calles del barrio y se deslizó hasta los barrancos que rodean la ciudad. Desde entonces, dicen que cada noche cuatro mulas cargadas con redes de carbón aparecen en el cementerio, y al amanecer, sobre la tumba de Nina Candiales, surge una rosa silvestre cubierta de rocío: las lágrimas de El Sombrerón, el duende que nunca olvida a las mujeres que ha amado.

Llamado Tzipitío, Tzipe, Duende o Tzitzimite. este ser sobrenatural busca enamorar y volver a las mujeres locas. (lustración Prensa Libre: Hemeroteca)

Leyenda de la Llorona

Las abuelas cuentan que, por las noches, deambula una hermosa mujer vestida de negro cerca de lugares oscuros donde corre agua. Se trata de doña María de los Remedios, una desdichada dama que, por un amor prohibido, ahogó a su recién nacido en las aguas de un río. Desde entonces, está condenada a vagar por calles, campos y linderos en busca de la tumba de su hijo.

Sus gritos plañideros, largos y agudos, hielan la sangre. Dicen que, cuando su llanto se escucha lejos, es porque está cerca; y cuando parece cerca, es porque está lejos. Quienes la han oído aseguran que sus pasos se vuelven pesados, el cuerpo se paraliza y un aire helado les atraviesa el pecho. Si alguien escucha su tercer grito en el mismo lugar, se dice que su alma está en peligro. Por eso, si un grito se pierde en la oscuridad de la noche, lo mejor es correr.

Tras los terremotos del 29 de julio de 1773, que destruyeron la capital del Reino, el gobernador Martín de Mayorga ordenó el traslado de la población al valle de la Virgen, para fundar la Nueva Guatemala de la Asunción. Aquellos acontecimientos dejaron una profunda huella en los habitantes. María de los Remedios lamentaba haber abandonado su antigua ciudad, donde su familia había luchado por levantar una casa digna de su linaje.

En la nueva ciudad, vivía en una casa grande, de gruesos muros y techos altos, ubicada en el callejón de Soledad, en el barrio de San Sebastián. Su marido viajaba constantemente, y ella se marchitaba entre recuerdos y tristeza. Su calvario comenzó cuando su padre concertó su matrimonio con don Gracián Palma y Montes de Oca, un rico añilero de la costa sur. María aceptó en silencio, resignada a su destino.

Juan de la Cruz era un joven fontanero mestizo, de facciones firmes y mirada serena. Trabajaba en la esquina de la calle de Concepción y la calle del Manchén, donde repartía agua a ese sector de la ciudad. Cada mañana, cuando María salía rumbo a la Catedral para la misa de ocho, él se alegraba con solo verla pasar. Sabía que jamás podría alcanzarla, pero su sola presencia le turbaba el ánimo. Ella notaba su admiración y, aunque estaba casada, se sentía halagada. Lamentaba no haber tenido la oportunidad de amar libremente.

Un día, la casa de María amaneció sin agua, y mandó a llamar al fontanero. Él llegó nervioso, aunque intentó parecer tranquilo. Fingió complicaciones en la tubería para regresar varios días. Así pasaron siete jornadas, hasta que terminó el trabajo. Ella le agradeció con una jícara de chocolate y, desde entonces, surgió entre ambos un vínculo que pronto se transformó en romance.

La historia de La Llorona tiene diversas variantes, mientras en Antigua Guatemala se cuenta que ahogó a su hijo en río El Pensativo y, en el oriente, lo ahogó en el Motagua. (Foto: Prensa Libre Shutterstock)

Leyenda de El Cadejo

Sobre la calle del Ángel, en la fonda del Calvario, un joven permanecía sentado. Tenía el semblante demacrado y bebía lentamente de un pequeño vaso de herradura. A su lado, un perro negro se dejaba acariciar una oreja.

Tiritando de frío, el muchacho sacó del bolsillo interno de su saco unas zapatillas de ballet y una carta. Las leyó en silencio, mientras lágrimas discretas le corrían por el rostro. Luego se levantó y emprendió camino hacia el sur, por la calle Real. El perro lo seguía, con ojos de fuego y pasos que sonaban como cascos de cabra.

Se dirigió a la iglesia de San Francisco, a la capilla de la Virgen de los Pobres. Frente a la imagen, rompió en sollozos. Era Andrés del Alba, un joven talentoso a quien el licor estaba consumiendo. Las ancianas del barrio murmuraban que parecía como si el Cadejo ya lo estuviera reclamando.

Andrés dejó la carta y las zapatillas entre los pliegues del manto de la Virgen y salió del templo. El perro negro, que lo esperaba en las gradas del atrio, se sacudió y caminó tras él. Llegaron a “La Cachajina”, una fonda del barrio del Santuario de Guadalupe. Mientras Andrés pedía aguardiente blanco, el perro se echó a sus pies.

Ya no le temía a sus ojos encendidos, al repiqueteo de sus patas de cabra ni al olor a azufre. Incluso le agradecía su compañía. Recordó su orfandad y el día en que su madrina lo llevó con el maestro Ignacio Sáenz para aprender música. Más tarde, el intendente del Teatro Colón, al enterarse de su talento, lo invitó a formar parte de las comparsas, óperas y zarzuelas.

Su mente lo llevó al recuerdo de la representación de Fausto. Allí había visto por primera vez a Olimpia danzando como Cleopatra. Se enamoró de ella, aunque sabía que nunca sería correspondido. Su único consuelo era observarla ensayar. Con tristeza evocó el día en que supo que ella dejaría de bailar porque estaba enferma. Antes de partir, Olimpia le entregó una carta y sus zapatillas, las mismas que él había dejado ante la Virgen de los Pobres como última ofrenda.

Esa noche, en la calle, creyó ver a una mujer que se parecía a Olimpia y la siguió, con el perro negro detrás. Llegó hasta la capilla del cementerio, pero no halló a nadie. Agotado, cayó sobre el pequeño órgano. En su último destello de vida, se vio en el escenario del Teatro Colón, vestido de soldado, mientras Olimpia danzaba las variaciones de Cleopatra.

Una anciana avisó al maestro Eulogio que un borracho había entrado a la capilla y lo había desordenado todo. El maestro subió a la tribuna del coro y se estremeció al ver el cuerpo de un hombre desplomado sobre la consola del órgano. Reconoció, con el corazón encogido, a su amigo de infancia.

Mientras en la capilla comenzaba una misa, el maestro destapó el teclado del órgano y empezó a tocar un responso. Entre lágrimas, juraría haber visto un perro negro escabullirse por las gradas en espiral del campanario. Y aunque sus ojos se nublaron, siguió tocando… como si aquella melodía fuera la despedida de Andrés del Alba.

Se dice que un perro negro con olor a azufre y aspecto raro es el guardián de las personas que se pasan con la bebida. (lustración Prensa Libre: Hemeroteca)

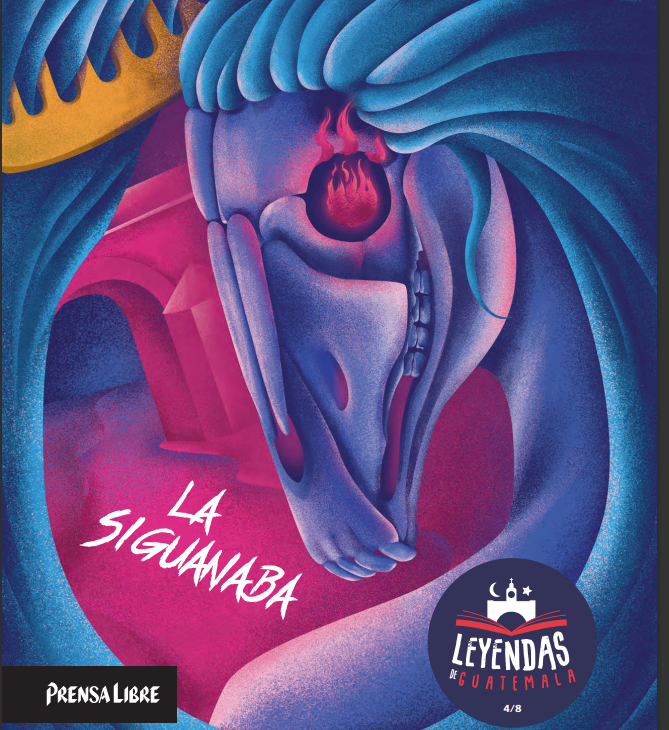

Leyenda de la Siguanaba

El nombre de esta mujer proviene de los siguanes o barrancos donde acaba con sus víctimas. Suele aparecerse a los trasnochadores, en especial a los hombres enamorados que presumen de sus conquistas. Se le ve de noche, en tanques de agua o barrancos, bañándose y peinando su larga cabellera con un guacal y un peine de oro.

Quien la mira queda hechizado y la sigue hasta el borde del precipicio. Solo cuando la víctima está perdida, la Siguanaba muestra su verdadero rostro: una calavera de caballo con ojos que lanzan fuego. Para salvar el alma, dicen que el hombre debe morder una cruz o una medalla, tirarse al suelo de cara al cielo y halarle el cabello, o sujetarse de una mata de escobilla para que ella crea que es su propio pelo. Entonces huye despavorida y se lanza al barranco.

Hace más de un siglo, por la calle de las Congregaciones, en la recién fundada Nueva Guatemala de la Asunción, vivía Cecilio Flores, un pintor de santos y vírgenes. Le fascinaban los rostros femeninos y solía plasmarlos en sus lienzos. Su mejor amigo, el poeta Miguel Ricardo de la Fuente, lo acompañaba en sus caminatas por el acueducto de los Arcos.

Una tarde de noviembre, vieron a un grupo de señoritas y Cecilio quedó deslumbrado por una de ellas. Tenía facciones finas y delicadas. Hizo un boceto rápido y luego lo convirtió en pintura. Miguel descubrió que se llamaba Celina, hija del oidor don Juan Antonio Ibáñez de la Roca. Cuando el padre vio el retrato, quedó encantado, y Celina, conmovida por el talento del pintor. Desde entonces nació una amistad entre ellos.

Con el tiempo, Celina mostró interés por Cecilio y el poeta se apartó. Pero el padre de la joven la envió a México para alejarla del pintor. Hundido en la tristeza, Cecilio volvió solo a caminar por el acueducto.

Una noche, al llegar a una fuente, vio a una mujer idéntica a Celina. Estaba bañándose, vestía un camisón transparente y peinaba su cabello con un peine de oro. Ella le sonreía y lo invitaba a seguirla. Él caminaba tras ella, hipnotizado. Cuando llegaron al borde de un barranco, la figura se detuvo, giró el rostro… y el pintor se topó con una calavera de caballo que lanzaba fuego por los ojos.

La criatura lo abrazó y se lanzó con él al abismo, dando un grito desgarrador. Nunca se volvió a saber de Cecilio Flores. Días después, hallaron en el fondo del barranco un cuerpo desfigurado, con un cuadernillo y un carboncillo entre las manos. Algunos dijeron que cayó por accidente, pero muchos aseguraron que la Siguanaba se lo había ganado.

La Siguanaba vestida de blanco busca perder a los hombres que hechiza con su belleza, revelando lo que verdaderamente es cuando ya los tiene hechizados. (lustración Prensa Libre: Hemeroteca)

Leyenda de la Tatuana

En los primeros años de la Nueva Guatemala de la Asunción, cuando apenas existían la catedral, el ayuntamiento en construcción y el Palacio de Gobierno, apareció una mujer desconocida que llamó la atención de todos.

Una fría tarde de noviembre, los pocos transeúntes que caminaban por la calle de Candelaria la vieron pasar. Era alta, de unos veinticinco años, con bellos ojos y el cabello negro recogido en dos grandes trenzas. Se instaló en una pequeña y oscura casa del callejón del Brillante, y pronto su nombre, Manuela, comenzó a escucharse en toda la ciudad.

Decían que conocía fórmulas mágicas para adivinar la suerte, atraer el amor, volverse invisible o embrujar a los enemigos. Su fama de adivinadora y curandera se extendió rápidamente. Por el barrio de San José, acudía con frecuencia a la tienda El Divino Rostro, propiedad de doña Concepción Tánchez, para comprar ingredientes para sus hechizos.

Una tarde de diciembre, al ver a la tendera triste, Manuela le ofreció ayuda. Le entregó un cuerito y le indicó que, a las ocho de la noche, lo golpeara tres veces con la almohada de su esposo, lo colocara debajo de ella, quemara ruda y albahaca, y rezara en cada esquina del cuarto.

Doña Concepción siguió las instrucciones y, días después, su marido regresó. Pero una noche, apareció la Tatuana —como ya la llamaban— para reclamarle el cuerito. Arrepentida, la tendera contó a sus vecinos lo ocurrido. Un teniente del cuartel del Fijo informó al presidente del Estado, quien ordenó encarcelar a Manuela, acusada de brujería.

Fue condenada a morir en la hoguera en la plaza Mayor. Sin embargo, como pronto sería Nochebuena, los jueces pospusieron la ejecución. La noche del 24 de diciembre, Manuela pidió a su carcelero un trozo de carbón. Con él, dibujó un barquito en la pared de su celda, recitó un conjuro incomprensible, subió al dibujo y escapó navegando entre los barrotes de la ventana.

Al día siguiente, ya no estaba. Manuelita, la Tatuana, había huido en un barquito pintado con carbón, y su silueta quedó marcada para siempre en la pared de la cárcel del Palacio de Gobierno.

Conocida como la dama del amor, la Tatuana ofrece pociones y valsamos que pueden unir a las personas (lustración Prensa Libre: Hemeroteca)

*Con información de Violeta Velásquez del Libro Leyendas de Guatemala de Prensa Libre.