Quiénes escriben la historia de Guatemala: una profesión que se enfrenta a la IA, las nuevas tecnologías y un mundo hiperconectado

En una profesión donde el pasado cobra vida, los historiadores guatemaltecos navegan entre la tradición académica y los desafíos del siglo XXI.

En una profesión donde el pasado cobra vida, los historiadores guatemaltecos navegan entre la tradición académica y los desafíos del siglo XXI.

Desde que se inicia el ciclo escolar en la educación preprimaria, la historia de Guatemala está presente. Cada 15 de septiembre, las distintas instituciones educativas realizan actos en los que celebran la independencia del país, investigan sobre los símbolos patrios y buscan inculcar el patriotismo en los pequeños alumnos.

Al avanzar gradualmente en los grados escolares, en la clase de estudios sociales los estudiantes comienzan a empaparse más de los acontecimientos históricos de Guatemala: quiénes han sido los presidentes, la historia de los terremotos que han azotado al país, por qué se dio la Revolución de Octubre de 1944, entre otros temas.

Posteriormente, las aulas universitarias incluyen, en la mayoría de las carreras, la clase de Historia de Guatemala, en la que de manera más estructurada y desde un punto de vista más científico se imparte este curso, para que los estudiantes puedan conocer los acontecimientos históricos del país desde otra perspectiva.

“No podemos entender qué somos si no sabemos de dónde venimos y por dónde hemos transitado”, menciona el historiador y antropólogo social Mauricio José Chaulón Vélez, quien también es profesor titular del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), refiriéndose a la importancia de estudiar la historia como ciencia, siendo los historiadores los encargados de investigar, analizar, narrar y difundir esos acontecimientos que forman la identidad cultural de cada país.

Sin embargo, la historia de Guatemala, como disciplina académica formal, es relativamente joven. Apenas en la década de 1970, con la separación de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades, se consolidó un espacio específico para la formación de historiadores profesionales.

No obstante, ese camino no ha estado exento de desafíos, y hoy, a más de cinco décadas de su fundación, la profesión enfrenta interrogantes fundamentales sobre su relevancia, su futuro y su capacidad de adaptación a un mundo hiperconectado.

Lecturas recomendadas

Una disciplina en construcción

Para comprender el presente de la historia como profesión en Guatemala, es necesario remontarse a sus orígenes y reconocer a quienes sentaron las bases de esa disciplina.

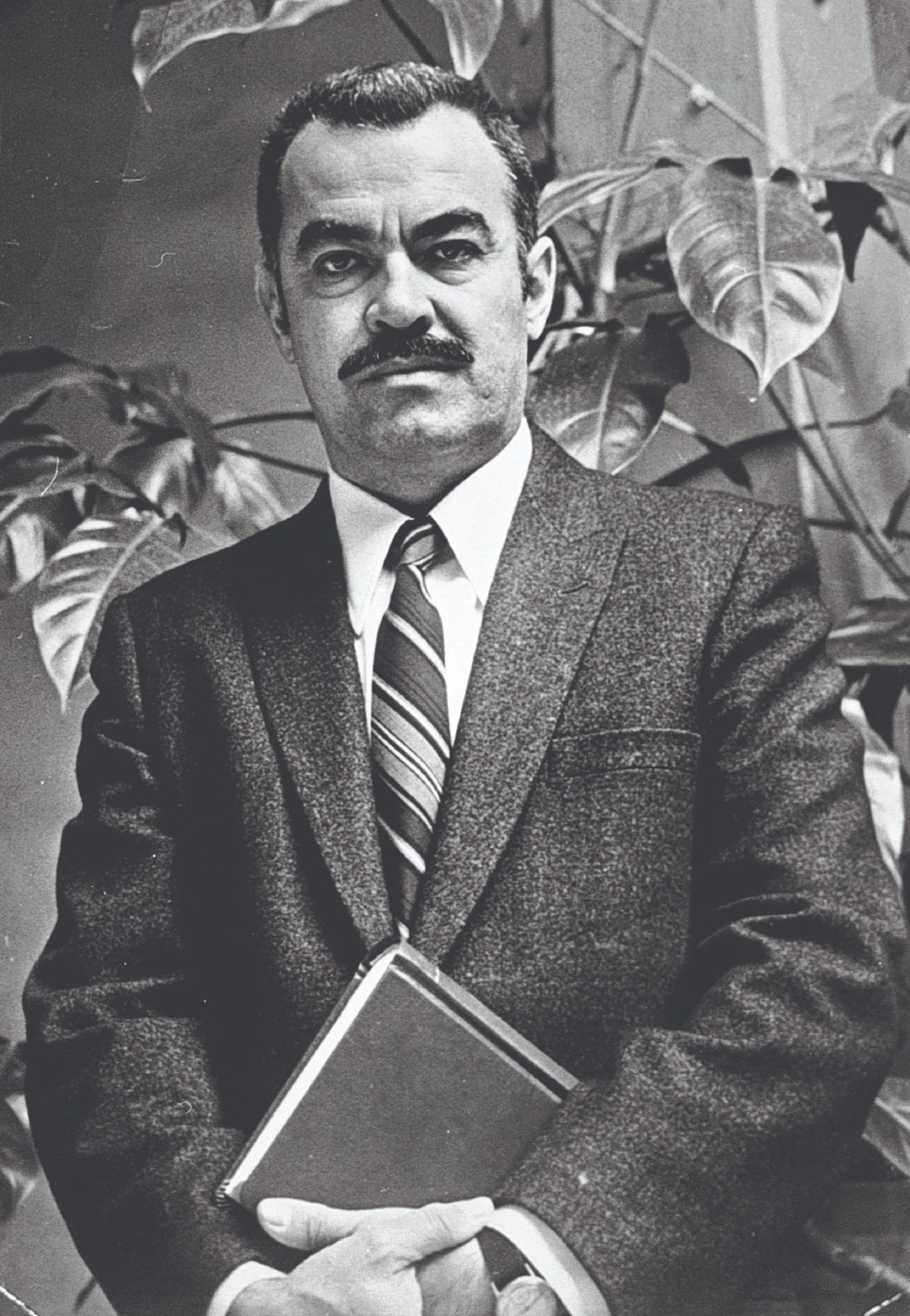

Una de las figuras más estudiadas en el panorama historiográfico guatemalteco es el historiador Severo Martínez Peláez, autor de obras como La patria del criollo. “Él es como el gran historiador”, señala Walter Gutiérrez, coordinador de la Unidad de Tesis de la Escuela de Historia de la Usac.

Junto a Martínez Peláez, otros nombres han marcado el desarrollo de la disciplina. Gutiérrez destaca la importancia de historiadores como Miguel Álvarez, uno de los primeros graduados de la escuela, que establece un punto de partida en la genealogía académica de la profesión.

También destaca, bajo la perspectiva de Gutiérrez, historiadores como Artemis Torres, “que tiene una capacidad enorme para conectar con mujeres, para conectar con grupos sociales y tiene una facilidad de palabra tremenda”. “La doctora Tania Sagastume, que es una persona menos conocida, pero con una profundidad investigativa tremenda”, menciona.

El panorama se completa con figuras como Fernando Urquizú, Gabriel Morales, Johan Melchor, Haroldo Rodas Estrada y Lissette Jiménez, por mencionar algunos nombres.

El historiador también menciona a Jorge y a Luis Luján, quienes “fueron historiadores que trabajaron temas artísticos a nivel local, pero que resonaron en toda América”, y Arturo Taracena, “un verdadero maestro en la historia social, política, y yo me atrevería a decir que hasta cultural”.

Sin embargo, antes de la existencia de la carrera formal de historia, eran otros profesionales quienes se encargaban de escribir la historia nacional. Chaulón Vélez explica que quienes escribían la historia eran abogados, médicos, sociólogos, antropólogos o incluso periodistas.

Gutiérrez sitúa el inicio de la profesionalización de la historia en un momento específico: “Profesionalmente hablando, es hasta que aparece Humanidades. Después del gobierno de —Juan José— Arévalo es que empieza a verse un interés universitario por la historia”. Sin embargo, aclara que existía una tradición previa: “Es una tremenda afición por la historia, porque la cátedra prima de historia que dictó Alejandro Marure el 16 de octubre de 1832 dice que la historia es la madre de las disciplinas”.

La separación de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades, en 1974, marcó un momento crucial.

Una de las figuras más estudiadas en el panorama historiográfico del país es el historiador Severo Martínez Peláez.

(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cronistas vs. historiadores

Los cronistas durante mucho tiempo fueron los encargados de narrar la historia. Sin embargo, una de las diferencias conceptuales más importantes que se ha tenido que establecer es la distinción entre cronistas e historiadores. Esta diferenciación no es meramente académica, sino que define la naturaleza misma del trabajo histórico.

Gutiérrez explica que “un cronista solamente narra hechos. Registra hechos. Y un historiador lo que hace es analizar las causas de los hechos”. Profundizando en esta distinción, añade: “el cronista lo que hace es registrar, escribir y narrar los hechos de una comunidad. Y el historiador lo que hace es analizar por qué pasaron esos hechos”.

Chaulón Vélez ofrece una perspectiva complementaria: “El cronista es una persona que nos va a relatar acontecimientos que sucedieron, con la riqueza de los detalles en el relato y que nos va a ubicar esos acontecimientos en el tiempo”. Mientras que “el historiador es esa persona que puede interpretar por qué sucedieron esos acontecimientos. Y los va a interpretar no solo desde las fuentes, sino también desde sus métodos”.

Esta diferenciación se hace aún más clara cuando Chaulón Vélez señala que “el cronista está contando, está relatando algo que sucedió, pero no está interpretando por qué sucedió. No está interpretando las consecuencias de lo que sucedió. El cronista es un contador de lo que pasó, de lo que sucedió, pero no interpreta”.

Solo la Usac ofrece actualmente la licenciatura en Historia en Guatemala, lo que limita la profesionalización en esa área. En el edificio S1, se encuentra ubicada la Escuela de Historia.

(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Lea más

El panorama laboral: entre la docencia y la investigación

Una de las realidades más crudas que enfrentan los historiadores guatemaltecos es la limitada oferta laboral. Gutiérrez es claro al respecto: “Es un campo reducido. Trabajamos esencialmente en dos cosas: en docencia y en investigación, y digo esencialmente porque no quiere decir que solo en eso. Aunque últimamente ha habido un poco más de interés en las instituciones por trabajar en archivos”.

Esta situación genera una paradoja interesante en la formación profesional. Como explica Gutiérrez: “Cuando nos graduamos, somos licenciados en historia, y lo que estamos especializados para hacer es investigar, no enseñar. Sin embargo, las universidades nos contratan para enseñar historia”.

A pesar de las limitaciones, existe un equilibrio peculiar en el mercado laboral de los historiadores. Gutiérrez observa: “Nosotros reconocemos que nuestro número de graduados es muy bajo. Pero nuestro número de oportunidades también es bajo. Entonces, esto se compensa, porque si usted tiene demasiados egresados, pero tiene muy poca oferta, entra en crisis, porque no van a encontrar trabajo. En cambio, nosotros somos pocos y hay poca oferta; entonces, está prácticamente nivelado”.

Las especializaciones de la profesión

En un campo tan vasto como la historia, la especialización se vuelve no solo conveniente, sino necesaria. Chaulón Vélez considera que sí es importante que los historiadores se especialicen en un área específica, “porque la historia es tan vasta que un conocimiento general nos limitaría”.

Sin embargo, la realidad institucional guatemalteca presenta limitaciones. Gutiérrez señala que “la única especialización en posgrado que hay en el país es la de historia del arte —como licenciatura—. Aunque hay una maestría en historia y una maestría en historia del arte”.

Ante esa situación, “cada uno va buscando sus áreas de interés, tiene su título de licenciado en historia y se va formando de manera complementaria propia, incluso autodidacta del área de interés que tenga”, explica Gutiérrez.

¿Profesión en riesgo?

Las estadísticas acerca de la Escuela de Historia revelan una realidad preocupante. Gutiérrez, en su calidad de coordinador de la Unidad de Tesis, tiene acceso a datos precisos: “En la escuela de historia están los arqueólogos, los antropólogos, los licenciados en enseñanza de la historia y los historiadores. La licenciatura que más egresados tiene al año es arqueología. Y salen siete. Nosotros, en Historia, en este 2025, llevamos un graduado. Y por lo que analizo del desenvolvimiento y le doy seguimiento a los casos, vamos a tener quizás uno más. Eso quiere decir que voy a tener dos historiadores este año”.

El panorama a largo plazo es igualmente revelador. Ángel Valdez Estrada, doctor en historia moderna y contemporánea y actual director de la Escuela de Historia de la Usac, proporciona datos históricos: “La escuela ha graduado directamente a 74 licenciados en historia desde que se formó la escuela, en 1974, lo que equivale a aproximadamente dos graduados por año”.

A pesar de estos números, Gutiérrez mantiene una perspectiva equilibrada: “Yo no diría que está en riesgo como tal de desaparecer, porque es fundamental; necesitamos la interpretación de los historiadores, siempre. O por lo menos, para hacer los textos de los que se alimenta la inteligencia artificial”.

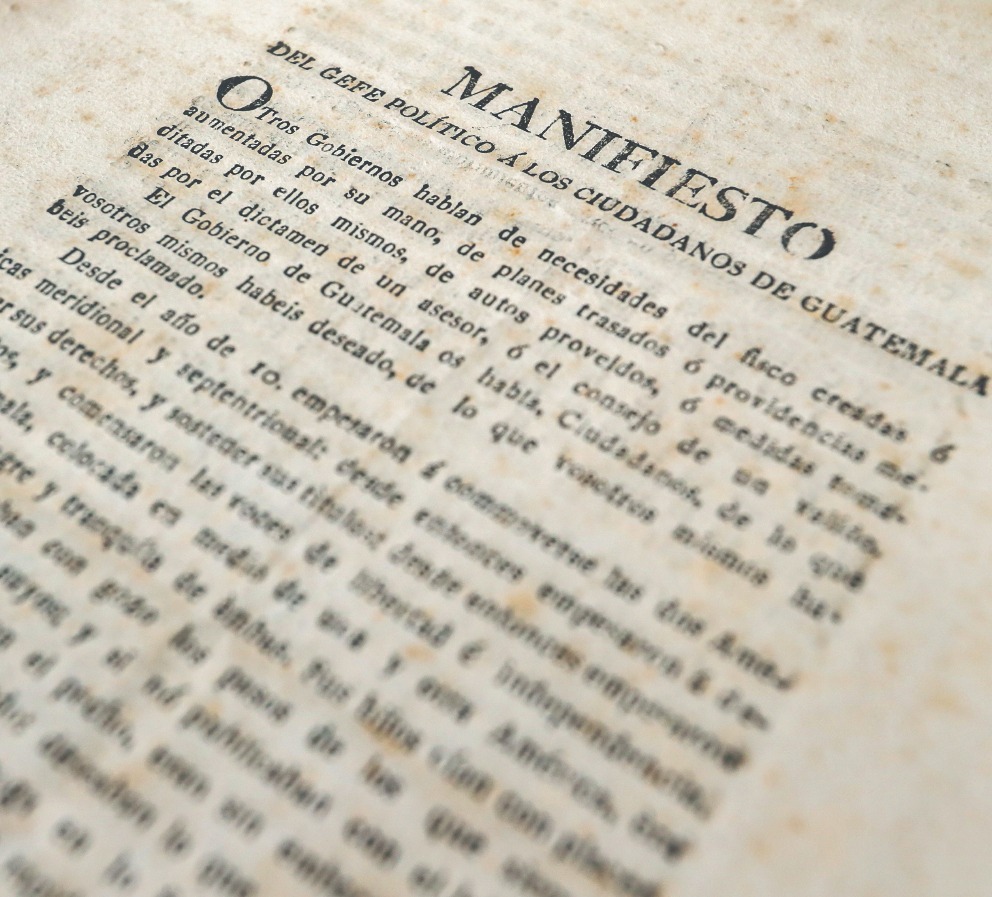

Con la Revolución de Octubre de 1944 se abrió el camino para la creación de la Facultad de Humanidades en la Usac. A partir de su fundación, se comenzó a impartir Historia en las universidades del país.

(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El perfil de los nuevos historiadores

Una característica particular de la profesión en Guatemala es la edad de graduación. Gutiérrez observa que “los más jóvenes que logran graduarse están más o menos entre 35 y 40 años”. Esta situación plantea interrogantes sobre el relevo generacional: “Si lo vemos así, no es una carrera que vaya a tener un relevo generacional en este momento, pero la brecha para el que sigue es de 10 años”.

Las razones de esta tardía graduación son múltiples. El historiador explica que “hay primeras opciones —de la historia como carrera—, pero son estudiantes que pronto terminan la carrera, pero no culminan el proceso. Eso se debe en parte a la necesidad de trabajo”. El proceso de graduación requiere “hacer una tesis de investigación, que requiere fuentes. Y esas fuentes normalmente están disponibles en horario hábil. Y si los jóvenes están trabajando, no tienen tiempo de hacer esa investigación; les es muy complicado graduarse”.

El pénsum de la carrera

Uno de los aspectos más controversiales de la formación histórica en Guatemala es el pénsum académico. Según los historiadores, quienes ingresan a la carrera estudian el pénsum establecido en los años setenta. Si bien, según Valdez, este ha tenido ciertas modificaciones dentro de las aulas escolares, las asignaturas continúan siendo las mismas que cuando se formó la escuela.

Artemis Torres Valenzuela, historiadora e investigadora del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala (Ceceg), reconoce que este pénsum de estudios “sí, está obsoleto y habría que revitalizarlo y actualizarlo, pero sin que pierda su esencia, porque la esencia de ese pénsum, es decir, el enfoque que tienen todos los cursos, es lo que ha permitido una interpretación certera de la realidad nacional”.

Una profesión entre el deseo de investigar, reflexionar e interpretar los hechos, y la supervivencia de un reducido número de estudiantes que acepta el desafío.

(Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Los desafíos del siglo XXI

Los historiadores guatemaltecos enfrentan desafíos únicos en la era digital. Valdez identifica como el principal reto “superar la inmediatez y lograr que la gente tenga la suficiente pausa para reflexionar”. Explica que “el gran problema con esto es que, como no da tiempo a la reflexión, no da tiempo a matizar la información, no da tiempo a discernir qué es verdad y qué no es verdad”.

Gutiérrez reconoce que “hay una gran presión de la inteligencia artificial que nos tiene que obligar a perfeccionar o a tener un mejor control de nuestras áreas específicas”. Su estrategia es clara: “Si yo soy historiador del arte y a veces incursiono en historia cultural, yo no acepto nada que venga fuera de mi área de conocimiento, porque si me meto en eso, lo más seguro es que voy a quedar desvirtuado”.

A esto se le suma que actualmente la única universidad del país que brinda el titulo de licenciatura en historia es la Usac, ya que otras casas de estudio, en su momento, abrieron la carrera, pero por diversos motivos tuvieron que cerrarla.

Si bien continúan impartiendo maestrías, doctorados y profesorados, a nivel de licenciatura la Usac es la única que faculta a los historiadores.

Además, los retos a los que se están enfrentando los historiadores guatemaltecos es la comunicación efectiva con el público general.

Torres Valenzuela propone una renovación completa en los métodos de comunicación: “Videos, TikTok, cápsulas e incluso sería bueno algunos programas de debate; pero sí darle la vuelta, porque estamos viendo que, en el mundo actual, los jóvenes ya no son tanto de lecturas en libros tradicionales. Entonces, hay que buscar esas formas”.

La historia es clave para comprender el presente y construir una identidad, no solo para relatar el pasado.

(Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La nueva generación

A pesar de los desafíos, existe una nueva generación de historiadores que promete continuidad y renovación. Gutiérrez menciona a “Patricia Lepe, que se graduó hace algunos años como una segunda carrera, ya que primero es licenciada en ciencias de la comunicación y después se graduó de historia”. También destaca a Williams Salazar, Estefanía Quiroa y Sergio Fuentes. Sin embargo, el historiador recalca la importancia de hablar y difundir el trabajo de investigación que se está realizando, ya que “son muy pocos los historiadores que hablan y comparten”.

Esta idea es reforzada por el historiador y también investigador del Ceceg Aníbal Chajón. Según sus palabras, los historiadores deben “hacer algo para que la gente sepa que estás haciendo algo”. Según explica, es necesario difundir la información de la forma más clara posible, para que todos puedan tener acceso a ella y difundirla de modo que las personas sepan que están trabajando en alguna investigación”.

Torres Valenzuela identifica una característica distintiva de la nueva generación: “La corriente, por ejemplo, que está produciendo la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos, es una corriente de historiadores de pensamiento crítico”. Estos “son historiadores que están siendo formados bajo parámetros más que todo de la interpretación materialista de la historia”.

Un aspecto positivo de la situación actual es que la mayoría de los docentes son historiadores formados en la propia escuela. Gutiérrez confirma que “son muy pocos los que no son historiadores”. Esto asegura que “sí hay historiadores formando nuevos historiadores”.

Sin embargo, eso plantea también un desafío pedagógico. Como explica Gutiérrez: “Nuestra carrera es para investigar. Entonces, en muchas ocasiones pueden ser brillantes investigando, pero muy malos pedagogos”.

Torres Valenzuela hace una distinción importante: “Porque una cosa es tener el título de licenciado en historia y otra cosa es realmente ser historiador. Porque un historiador escribe libros, va a las fuentes, se atreve a interpretar, a hacer análisis, a hacer síntesis”.

Entre la academia y la sociedad

La pregunta sobre a quién escriben los historiadores guatemaltecos revela una realidad compleja. Valdez identifica varios públicos: “Está el público especializado, que son como los gurús” y, luego, están las otras maneras en las que se transmite la información. Estas incluyen revistas, libros de texto y libros pedagógicos.

Sin embargo, Valdez reconoce que la era digital ha abierto nuevas posibilidades. “La proliferación de YouTube ha hecho que muchos compañeros hayan hecho programas muy bonitos de explicación de historia, que le ponen un pizarrón y explican la historia”. “Ya han aparecido los tiktokers de nuestros estudiantes, donde explican brevemente algunos conceptos”.

La importancia de estudiar historia

Chaulón Vélez articula la importancia fundamental de la historia como disciplina. “La historia como una disciplina científica es importante estudiarla, ya que nos permite sistematizar precisamente esas acciones de los seres humanos en el tiempo”.Sin embargo, esta ciencia “no es solo relatar hechos del pasado, es también entender los contextos del presente desde los acontecimientos del tiempo histórico”.

Profundizando en esta reflexión, añade que “es ir tras nuestros pasos, para comprender por qué estamos como estamos. Entonces, la historia, como una disciplina científica, nos permite esa mayor comprensión. Por eso es importante estudiarla y por eso es importante que siga existiendo como una carrera académica, como una profesión académica y como una carrera universitaria”.

Estudiar Historia permite entender cómo llegamos a nuestra realidad actual y construir una visión crítica de nuestra identidad como sociedad.

(Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Desafíos pedagógicos

Gutiérrez reconoce la necesidad de adaptación. “Ceder un poco a nuestra manera de ver el mundo y de entender la disciplina. Uno no puede pretender que una persona de 21 años o 20 años entienda la disciplina como la entendimos nosotros hace 20 años”. Esto implica “reajustar necesariamente la pedagogía”.

Pero este reto se amplía más allá de las aulas universitarias. Según Gutiérrez, “el no entender cómo se han formado en el nivel primario, básico y los jóvenes que se gradúan este 2025, corta totalmente la realidad educativa de humanidades”, haciendo más difícil para ellos enseñar la profesión.

También identifica un cambio en el perfil estudiantil: “Cada vez recibimos más estudiantes de instituciones privadas que no van a la universidad para formarse como líderes sociales, sino para tener un mejor espacio en el cual poder desarrollarse y crecer económicamente”. Esto requiere que “la Escuela de Historia también les ayude a entender esa otra parte”.

Según menciona el historiador, “en Guatemala no existe una cultura que apoye la formación de historia”, idea que refuerza Torres Valenzuela, enfatizando la pérdida de las ciencias sociales en general, ya que las nuevas generaciones se están inclinando por carreras más técnicas. “Lamentablemente, como el mundo se está moviendo en parámetros en donde predomina más la producción y el mercado, pues yo veo que el futuro es una lucha y una batalla que tenemos que librar para el rescate, en primer lugar, de las ciencias sociales, pero también de las humanidades”.

Observa que “lo que está ocurriendo es que está bajando el nivel de los estudiantes que ingresan, y que tal vez no es que esté en un riesgo total, pero sí hay una campaña de desprestigio, de desvalorización y de marginación de todos los conocimientos de esta perspectiva”.

Entre la esperanza y la incertidumbre

A pesar de los desafíos, los historiadores guatemaltecos mantienen una perspectiva esperanzadora. Chajón resume la importancia fundamental de la disciplina: “No podemos vivir sin la historia, es nuestra esencia”.

Como reflexiona Torres Valenzuela: “Yo creo que nos vamos a seguir manteniendo en la medida en que la gente y nuestros entornos comprendan la utilidad de la ciencia”.

En esa comprensión social del valor de la historia radica, quizás, la clave para el futuro de estos guardianes del tiempo que, desde sus aulas y archivos, continúan desentrañando los misterios del pasado para iluminar el presente y el futuro de Guatemala.