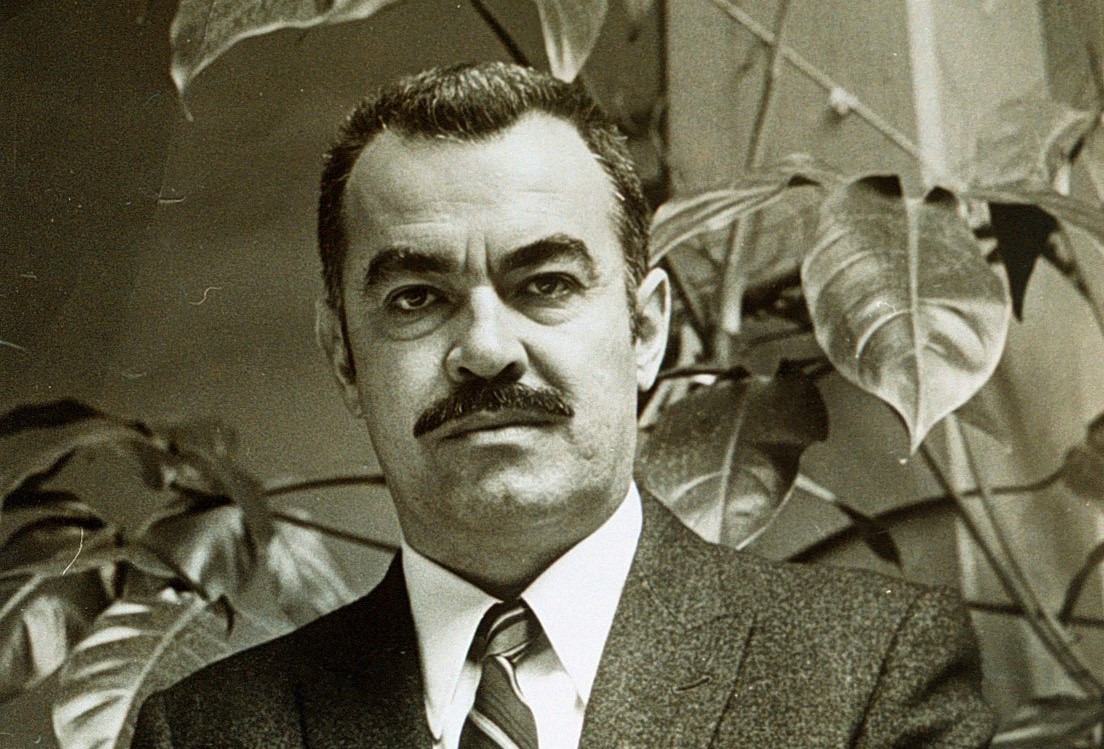

Más allá de La Patria del Criollo: ¿Quién fue Severo Martínez Peláez?

Un repaso por la vida y obras del autor de La Patria del Criollo en el centenario de su nacimiento.

Severo Martínez Peláez nació en Quetzaltenango, el 16 de febrero de 1925, en el seno de una familia criolla adinerada, propietaria de La Sevillana, una de las principales abarroterías del occidente guatemalteco.

Era el mayor de cuatro hermanos, seguido por Regina, Consuelo y Alicia. Su padre, Alfredo Martínez Rodríguez, y su madre, Alicia Peláez Luna, pertenecían a la élite de Quetzaltenango, en un mundo de influencias europeas y lujos que Severo describía como “sábanas de seda”.

Su padre era hijo de inmigrantes asturianos (norte de España) y, además de la abarrotería, administraba un bar y una sala de billar.

Las raíces guatemaltecas de su madre eran profundas. Su bisabuelo figuraba entre los fundadores del Banco de Occidente y su familia poseía una finca de café en la bocacosta del Pacífico.

De niño deambulaba con su padre por las planicies de los llanos de Olintepeque, y jugaba a ser torero, bombero y cura. Se aprendió la misa en latín, por lo cual fue nombrado acólito del sacerdote Samuel Franco, amigo de su familia.

Sin embargo, su infancia estuvo marcada por una tragedia: el suicidio de su madre, cuando él tenía seis años.

En un ensayo publicado por José Enrique Asturias Rudeke —alumno y amigo personal de Martínez desde 1958— se registra que un romance prohibido llevó a doña Alicia al suicidio por arma de fuego, disparo que resonaría en la mente del niño por mucho tiempo.

El historiador Edeliberto Cifuentes Medina afirma que ese hecho lo persiguió durante muchos años. “Severo pensaba que tenía responsabilidad por su muerte (…). Su madre lo visitó antes de suicidarse, y él la trató con indiferencia. Eso lo atormentó”.

Alicia era una mujer culta, apasionada por la pintura, el piano y la literatura. Su ausencia dejó un vacío que Severo intentó llenar con la filosofía y la música.

Luego de la muerte de Alicia, su padre contrató a la institutriz alemana Lore Finke para educar al pequeño Severo y sus hermanas, lo que reforzó su formación en alemán y su contacto con el luteranismo y la cultura europea.

Su educación se forjó principalmente en el Colegio Alemán de Quetzaltenango, donde consolidó el idioma y su relación con figuras de la literatura que moldearon su pensamiento crítico. “Severo creció en un ambiente de discusión filosófica y política”, señala Cifuentes.

Conforme aprendía, llegó a memorizar la Biblia, los escritos de Martín Lutero; la Vida de Jesús, de Ernest Renan, y obras de Charles Guignebert. Los textos de los escolásticos y los racionalistas lo influirían profundamente en su vida adulta.

De niño, Severo disfrutaba los viajes escolares al campo, los cuales despertaron en él una pasión por los pueblos indígenas y sus paisajes rurales. Acompañaba a su padre a visitar la finca de café de la familia. Según W. George Lovell y Christopher H. Lutz, en la narración sobre la vida y trayectoria intelectual de Severo Martínez Peláez, escrita en el libro La patria del criollo —adaptación para jóvenes de Irene Piedra Santa—, durante estos viajes, el joven Severo observaba a los indígenas entregados al trabajo arduo.

“Severo se sentía muy ofendido cuando escuchaba a sus familiares y a otros finqueros hablar en términos peyorativos sobre la clase social que los sostenía”, mencionan.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno guatemalteco ordenó el cierre del centro educativo al que asistía Martínez y el despojo de propiedades a los inmigrantes. Severo fue inscrito en el Instituto Normal para Varones de Occidente, donde inició sus estudios de bachillerato. Sin embargo, no logró concluir esta etapa.

Fue así como, en 1940, él y su familia abandonaron sus raíces y se trasladaron a la capital.

Su padre, don Alfredo, era bastante estricto y le exigía los mejores resultados académicos. Esa presión lo obligó a abandonar tanto su educación media como a su familia.

Para sostenerse, trabajó en el almacén Kosak, frente a la iglesia El Carmen, en la 8.ª avenida y 10.ª calle de la zona 1, como asistente contable del jefe de la bodega, Efraín Recinos Arriaza, quien lo introdujo al mundo del ajedrez.

Su formación autodidacta en filosofía y literatura alemanas —leía a Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer y Johann Wolfgang von Goethe— y su paso por el Conservatorio Nacional de Música, donde fue alumno del maestro Salvador Ley, revelaron una mente inquieta que luego volcaría su energía en la historia.

De la música a la historia

Severo Martínez comenzó a estudiar piano y teoría musical en el Conservatorio Nacional. Se convirtió en un flautista consumado y daba conciertos como parte de una orquesta de cámara, hasta que decidió dejar la música por la filosofía y, luego, por la historia.

En 1945, se inscribió en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde se sumergió en el historicismo, corriente que buscaba explicar el presente a través del pasado. “Su preocupación era conocerse a sí mismo… Quería entender por qué las élites guatemaltecas eran tan reaccionarias”, explica Cifuentes.

Su activismo estudiantil durante la Revolución de Octubre lo llevó al exilio en 1954, tras el derrocamiento de Jacobo Árbenz.

La falta de título de bachiller le causó varios problemas, ya que, a pesar de cumplir con sus estudios de historia en la Usac, y en la división de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam, donde estudió durante su exilio), sus méritos no fueron reconocidos, porque asistía como oyente. Finalmente, con la ayuda económica de su padre, logró terminar sus estudios como historiador.

En la Usac, Martínez Peláez no solo se entregó a sus estudios, sino que también fue elegido representante estudiantil de la junta directiva de su facultad en 1952 y presidente de la Asociación de Estudiantes de Humanidades dos años más tarde.

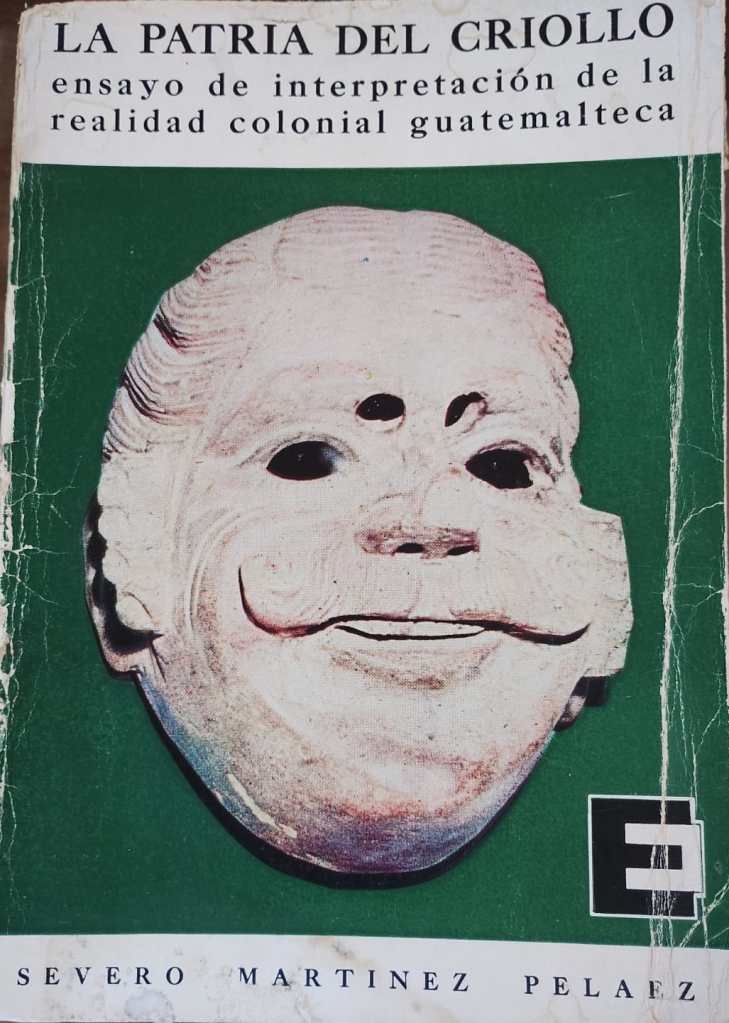

La Patria del Criollo

“Cuando uno ve el libro por primera vez, no deja de sentirse intimidado debido a su volumen; pero desde las primeras páginas el lector es atrapado por una prosa cálida, elegante, cautivadora y, simultáneamente, por el poder de una argumentación que destroza mitos”, relata Sergio Tischler Visquerra, en el prólogo de la cuarta edición del libro, impreso por Editorial Piedra Santa.

Martínez comenzó a escribir su obra cumbre, La patria del criollo: Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca, como un análisis del colonialismo y su herencia en la Guatemala del siglo XX, mientras se encontraba exiliado en México y estudiaba en la Unam. “Severo llevaba crónicas coloniales como equipaje cuando salió exiliado… Quería desmontar el mito de la armonía colonial”, agrega Cifuentes Medina.

El libro, escrito durante 14 años entre exilios en México, España y Guatemala, se convirtió en un parteaguas. Como señala Irene Piedra Santa, autora de una adaptación para jóvenes: “Es tanto una obra histórica como literaria, un taller cognitivo: enseña a pensar críticamente y a cuestionar estructuras de poder”. Tischler lo describe como “la obra científica y crítica más importante que se ha escrito en el último medio siglo sobre la realidad histórica de Guatemala”. Esto se debe a que la obra de Martínez Peláez desnudó la explotación indígena como base del colonialismo y denunció el racismo estructural. “No era una historia de efemérides, sino de clases sociales”, subraya Piedra Santa.

Su enfoque materialista y su prosa generaron debates. “Para algunos era marxista; para otros, un texto científico”, comenta el historiador Eduardo Velásquez.

El libro también enfrentó a corrientes académicas. Mientras algunos autores hablaban de una división entre “indios y ladinos”, Martínez Peláez insistía en la lucha entre “explotadores y explotados”.

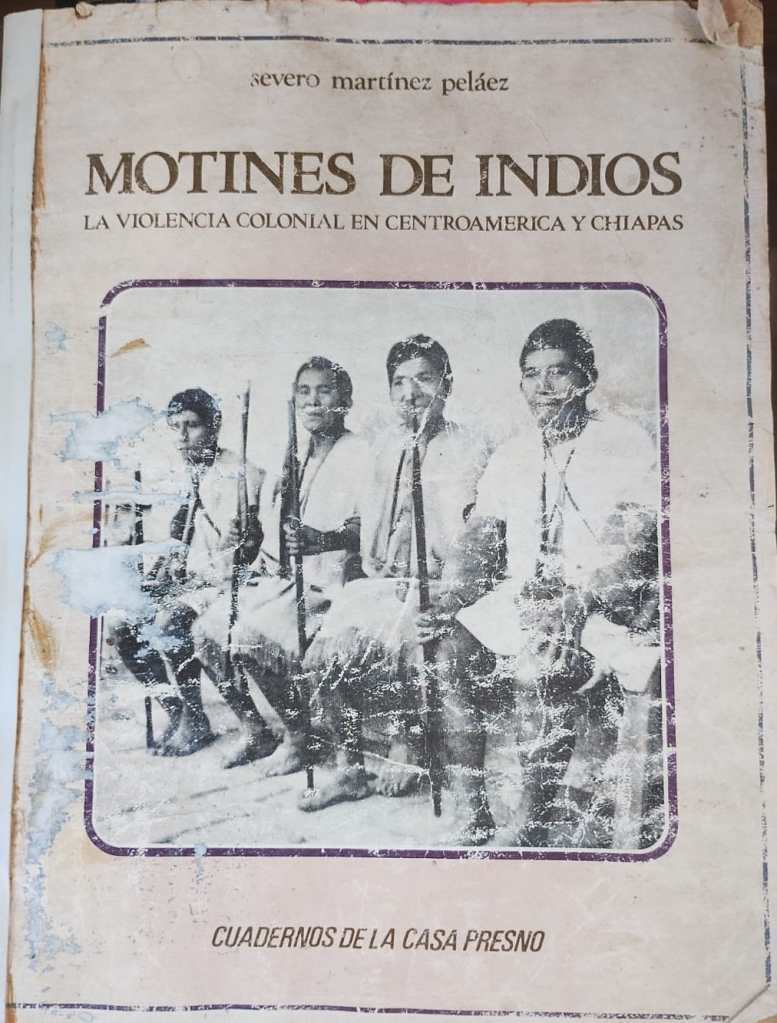

Hoy, su legado resurge en movimientos sociales. Como destaca Piedra Santa: “En 2023, los pueblos indígenas lideraron la defensa de la democracia (…). Severo ya había estudiado esa resistencia en Motines de indios (1985)”.

“Pareciera que su lectura es todavía necesaria. Tal vez sea así porque mucho de la Colonia persiste en nuestro presente, como el idioma, el trazo de las ciudades y los pueblos, pero también la discriminación, las enormes desigualdades, la mentalidad del criollo, la servidumbre y la precariedad de la vida”, menciona Piedra Santa en el prólogo de su adaptación.

CONCEPTOS

En su libro La patria del criollo Severo Martínez Peláez define:

La explotación como un fenómeno de relación económica, mediante el cual una persona o un grupo humano se apropia de valores creados por el trabajo de otra persona o grupo, en el entendido de que este último se ve obligado a tolerar dicha relación por circunstancias de distinta índole.

Una clase social es un conjunto numeroso de personas que, en el seno de una sociedad, presentan modos de vida semejantes e intereses comunes, determinados, unos y otros, por el papel común que dichas personas desempeñan en el régimen económico de dicha sociedad.

Su regreso a Guatemala

Luego de permanecer varios años en México, Severo Martínez Peláez regresó a Guatemala en 1957 para dedicarse a la docencia.

Cual director de orquesta, llevaba la batuta durante sus jornadas de enseñanza en las aulas universitarias, pues no solo impartía Historia, sino también solfa y flauta dulce.

“Lo que enseñaba a sus alumnos por la mañana se convertía en prosa por la tarde y en política por la noche”, comenta Cifuentes Medina.

Además, Severo trabajó para el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), la organización comunista oficial de Guatemala.

Entre 1967 y 1968 fue becado en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, para concluir sus investigaciones. Algunos otros textos, como Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui, le sirvieron de base para escribir La patria del criollo, que, tras casi 15 años de investigaciones, más de mil 300 referencias documentales y cerca de 800 páginas, salió a la luz el 30 de septiembre de 1970.

Un pensamiento incómodo

Martínez Peláez vivió tres exilios (1954, 1968 y 1979), pero su obra trascendió fronteras. En Puebla, siguió escribiendo y enseñando. “Era un historiador moderno: usaba archivos, interpretaba fuentes y revelaba verdades incómodas”, afirma Cifuentes Medina.

Su crítica al criollismo y su llamamiento a construir una “patria para todos” aún resuenan. Como escribió en el prólogo de La patria del criollo: “La finalidad de este ensayo no es rendir informe de ciertos hechos averiguados y debidamente comprobados. El libro aporta ciertamente algo a la labor acumulativa de datos históricos, pero su verdadero cometido es más ambicioso: intenta dar un paso en la labor interpretativa de nuestro pasado, y aunque limita sus indagaciones al campo de la vida colonial, la tarea implica riesgos y una gran responsabilidad intelectual”.

“Severo no solo escribió historia: la vivió, la cuestionó y la transformó”, menciona Cifuentes. Y continúa en su prólogo: “Ensayar la interpretación del proceso colonial guatemalteco es investigar los fenómenos básicos de nuestra sociedad en aquel período y demostrar cómo ellos condicionaron sus modalidades más notorias. Es, en dos palabras, explicar la vida colonial haciendo referencia a sus fundamentos”.

Su obra, amada por unos y rechazada por otros, fue traducida al inglés y adaptada para nuevas generaciones. Sigue siendo un espejo de las desigualdades que persisten. Como resume Velásquez: “La patria del criollo fue un parteaguas… Hoy, entender a Severo es entender por qué Guatemala lucha por dejar atrás su pasado colonial”.

Aunque la infancia de Martínez Peláez fue un tejido de privilegios, pérdidas y contradicciones; su acceso a la cultura europea y su contacto con la explotación indígena lo situaron en una encrucijada ética. Como resume Cifuentes: “Severo no fue un historiador neutral; su obra nació de una necesidad personal de entender su lugar en un sistema que heredó, pero que repudió”.

Este conflicto interno —entre el privilegio criollo y la conciencia social— definiría su legado como el gran deconstructor del colonialismo en Guatemala.

Una muerte en el exilio

Tras décadas de exilios forzados y amenazas políticas, Severo Martínez Peláez encontró en Puebla, México, un refugio intelectual y emocional. En 1979, tras el recrudecimiento de la violencia en Guatemala durante el gobierno de Romeo Lucas García, se exilió por tercera vez. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) lo acogió como profesor e investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Allí continuó su labor académica, impartiendo clases y escribiendo obras sobre la historia colonial y la resistencia indígena.

Puebla, con su arquitectura colonial y su ambiente tranquilo, contrastaba con el caos político de Guatemala. Sin embargo, su exilio no fue fácil. Como señala Cifuentes: “Severo nunca dejó de pensar en Guatemala… Su obra siempre fue un intento de entender y transformar su país”.

A pesar de la distancia, mantuvo contacto con colegas y estudiantes guatemaltecos, además de seguir publicando artículos en revistas académicas.

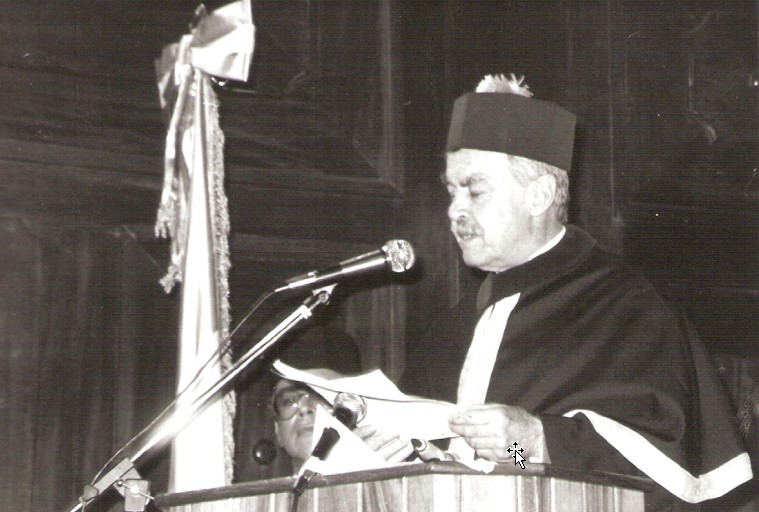

En 1992, regresó brevemente a Guatemala para recibir un doctorado honoris causa concedido por la Usac.

Un año después, en 1993, volvió a su ciudad natal, Quetzaltenango, para recibir la Orden de Quetzaltenango, un reconocimiento a su legado como uno de los hijos ilustres de la ciudad.

Durante sus últimos días, Severo Martínez Peláez trabajaba en un libro sobre la Independencia y la lucha de clases, pero no logró publicarlo, ya que falleció el 14 de enero de 1998 en su hogar en Puebla.